【速報】OpenAI「Agent Builder」発表──しかし専門家は冷ややか

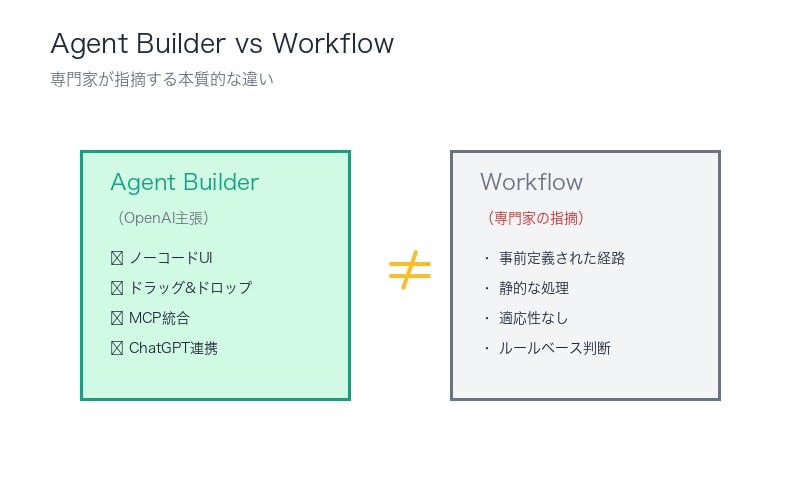

2025年10月、OpenAIはDevDayイベントで 「Agent Builder」を発表しました。ドラッグ&ドロップでAIエージェントを構築できるノーコードツールとして注目を集めていますが、AI業界の専門家からは「これはエージェントではなく、単なるワークフローだ」という厳しい指摘が相次いでいます。

これをエージェントと呼ぶのは興味深い。実際にはエージェントではなく、単なるワークフローに過ぎない。https://t.co/example

— Kieran Klaassen (@kieranklaassen) 2025年10月8日

Agent Builderとは何か

Agent Builderは、OpenAIがリリースしたノーコードのワークフロー構築ツールです:

- ドラッグ&ドロップUI:Dify、N8Nのようなノードベースの視覚的インターフェース

- MCP(Model Context Protocol)統合:複数ツールの連携が可能

- シンプルな操作性:プログラミング不要でワークフロー作成

- ChatGPT統合:外部アプリ操作も可能

しかし、この発表に対する専門家の反応は予想外に冷ややかでした。なぜOpenAIの新製品がこれほど批判されるのでしょうか?

専門家が指摘する核心的問題:「エージェント」vs「ワークフロー」

Kieran Klaasenの厳しい指摘

AI業界の専門家Kieran Klaassen氏は、複数のツイートでAgent Builderの本質を批判しています:

Kieran Klaassen氏のX投稿より:

「これをエージェントと呼ぶのは興味深い。実際にはエージェントではなく、単なるワークフローに過ぎない。」

「ワークフローとエージェントの違いを理解するために、Building Effective Agentsブログ記事を強くお勧めします。これは重要かつしばしば過小評価されている違いです。」

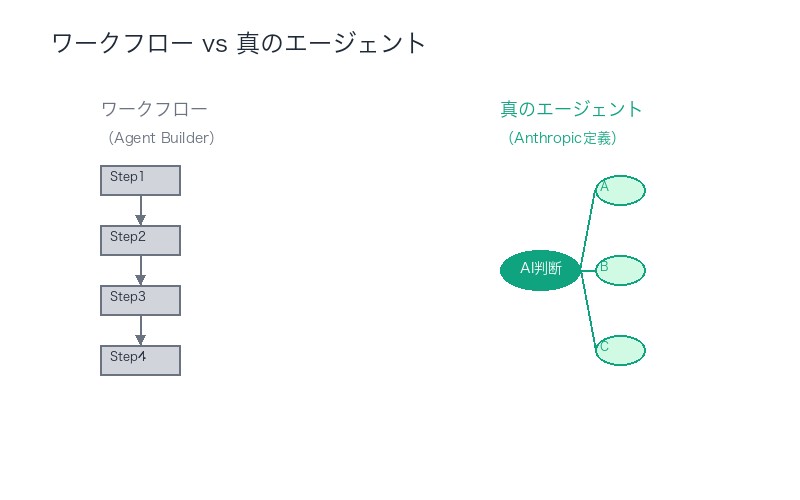

「エージェント」と「ワークフロー」の決定的な違い

ワークフロー(Agent Builderの実態):

- 事前定義された経路:開発者が設計したノードの順序に従う

- 静的な処理:条件分岐はあるが、ルールベース

- 適応性なし:予期しない状況への対応不可

- 決定論的:同じ入力には常に同じ処理

真のエージェント(Anthropic定義):

- 自律的判断:状況に応じて次の行動を動的に決定

- 適応的学習:過去の経験から学習して改善

- 目標指向:最終目標に向けて柔軟に経路を変更

- 非決定論的:同じ入力でも状況により異なる行動

比較表:ワークフロー vs 真のエージェント

| 項目 | ワークフロー(Agent Builder) | 真のエージェント |

|---|---|---|

| 実行方式 | 事前定義された順序 | 動的な判断 |

| 適応性 | ルールベースの分岐 | 状況に応じた適応 |

| 学習能力 | なし | 経験から学習 |

| 柔軟性 | 低い(設計範囲内のみ) | 高い(予期しない状況に対応) |

| 決定論性 | 決定論的 | 非決定論的 |

| 構築難易度 | 簡単(ノーコード) | 高度(AI専門知識必要) |

Anthropicの「Building Effective Agents」が示す真実

Anthropicが定義する「エージェント」の3つの柱

Kieran Klaassen氏が参照を推奨するAnthropicの「Building Effective Agents」では、真のエージェントの条件を明確に定義しています:

1. Autonomy(自律性)

- 人間の介入なしに目標達成のための行動を選択

- 予期しない障害に対して自ら代替策を考案

- 最終目標のために複数ステップを自律的に計画

2. Adaptability(適応性)

- 環境の変化に応じて戦略を変更

- 失敗から学習して次回の行動を改善

- 新しい情報を取り入れて判断を更新

3. Goal-Oriented Reasoning(目標指向推論)

- 「何をすべきか」ではなく「なぜそれをすべきか」を理解

- 複数の選択肢から最適なものを推論

- サブゴールを自ら設定して達成

Agent Builderが「エージェント」でない理由

Anthropicの定義に照らすと、Agent Builderは以下の点で「エージェント」の条件を満たしていません:

- 自律性の欠如:ノードの接続は開発者が事前に設計。AIが自ら行動を選択しない

- 適応性の欠如:ワークフローは固定。予期しない状況には対応不可

- 目標指向推論の欠如:「次のノードへ進む」というルールに従うだけで、目標達成のための推論は行わない

専門家の見解:

「Agent Builderは、RPAツール(Robotic Process Automation)やZapierのようなタスク自動化ツールと本質的に同じです。これを『エージェント』と呼ぶのは、マーケティング的には理解できますが、技術的には誤解を招きます。」

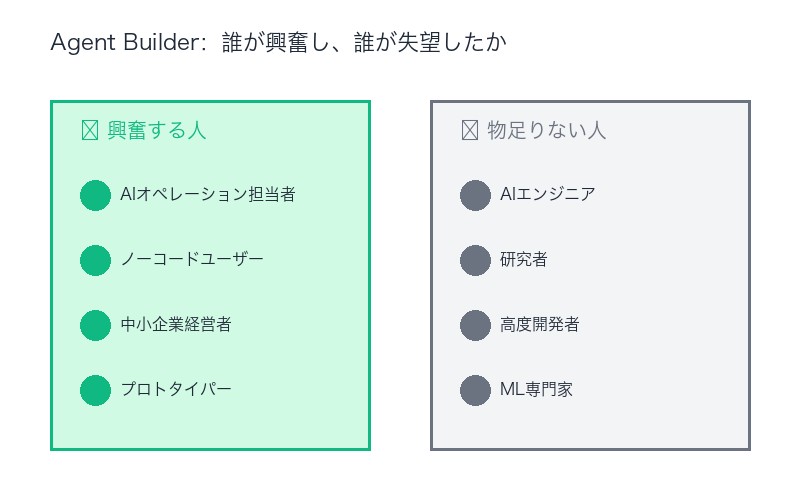

ターゲットユーザーの二極化:誰が興奮し、誰が失望したか

Dan Shipperの鋭い指摘

Every.comの共同創業者Dan Shipper氏は、Agent Builderの受け止め方が二極化していることを指摘しています:

Dan Shipper氏のX投稿より:

「OpenAIは多くのエキサイティングなものをリリースしましたが、開発者にとってはそれほど興奮するものではなく、組織内の開発者に近い役割の人々にとってより魅力的です。

あなたが会社でAIオペレーションを行っているなら、めっちゃ興奮するはずです—でも、ガチのAIエンジニアにとってはちょっと物足りない感じです。」

興奮する人 vs 物足りない人

✅ Agent Builderに興奮する人:

- AIオペレーション担当者:社内業務の自動化を推進する役割

- ノーコード志向のビジネスユーザー:プログラミングなしで自動化したい

- 中小企業の経営者:開発者を雇わずにAI活用したい

- プロトタイピング重視の人:素早くアイデアを形にしたい

❌ Agent Builderに物足りなさを感じる人:

- AIエンジニア:コードで柔軟に制御したい

- 研究者:真のエージェント開発を目指している

- 高度な自動化を求める開発者:ワークフローの限界を理解している

- 機械学習専門家:学習・適応機能が欲しい

OpenAIの戦略:エンタープライズのノーコード層を狙う

この二極化は、OpenAIの 市場戦略の転換を示しています:

- 従来の戦略:開発者向けAPI(GPT-4 API、Assistants API等)

- 新しい戦略:エンタープライズのノーコードユーザー層

Agent Builderは、技術的には「物足りない」ものの、 より大きな市場(非開発者層)を狙った戦略的製品と言えます。

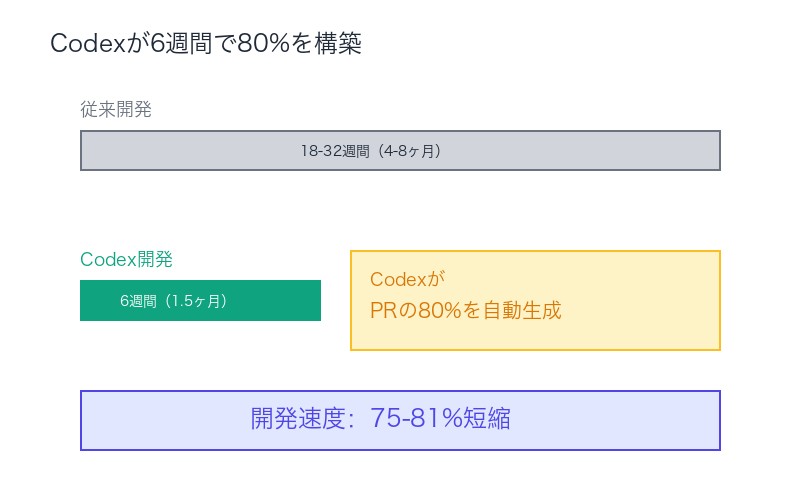

驚異の開発速度:Codexが6週間で80%のPRを作成

自己実現するAI:Codexが自分の競合を作る

Agent Builderの開発には、驚くべき事実があります:

OpenAI関係者のX投稿より:

「今日ローンチしたドラッグアンドドロップのエージェントビルダーは、CodexがPRの80%を書いたおかげで、6週間足らずで最初から最後まで構築されました。」

6週間開発の意味するもの

従来の開発期間(推定):

- 企画・設計:2-4週間

- 開発・実装:12-20週間

- テスト・デバッグ:4-8週間

- 合計:18-32週間(4-8ヶ月)

Codex活用での開発期間:

- 企画・設計:1-2週間(Codex支援)

- 開発・実装:3-4週間(Codexが80%自動生成)

- テスト・デバッグ:1-2週間(Codex支援)

- 合計:6週間(1.5ヶ月)

開発速度の比較:

- 従来手法:18-32週間

- Codex活用:6週間

- → 75-81%の期間短縮

AIがAIツールを作る時代

この事例が示す重要な示唆:

- 自己加速するAI開発:OpenAIのAIがOpenAI製品を作る循環

- 競合の圧倒的劣位:Dify、N8Nなどは人間が開発、OpenAIはAIが開発→スピード差が歴然

- 「AIファーストの開発」の証明:Codexの実力を自ら証明するマーケティング

- スタートアップキラー:6週間で競合製品を作れるなら、あらゆる分野で模倣可能

競合スタートアップへの深刻な影響

被害を受ける主要スタートアップ

Masahiro Chaen氏のX投稿より:

「OpenAIからノーコードワークフローツール「Agent Builder」が公開。Difyやn8nのようにノードをドラッグ&ドロップで配置して、簡単にAIエージェントを作れる。操作方法はシンプルでUIも良い。MCPで複数ツール連携も可能。

これでまた幾重ものスタートアップが苦境に立たされた、、」

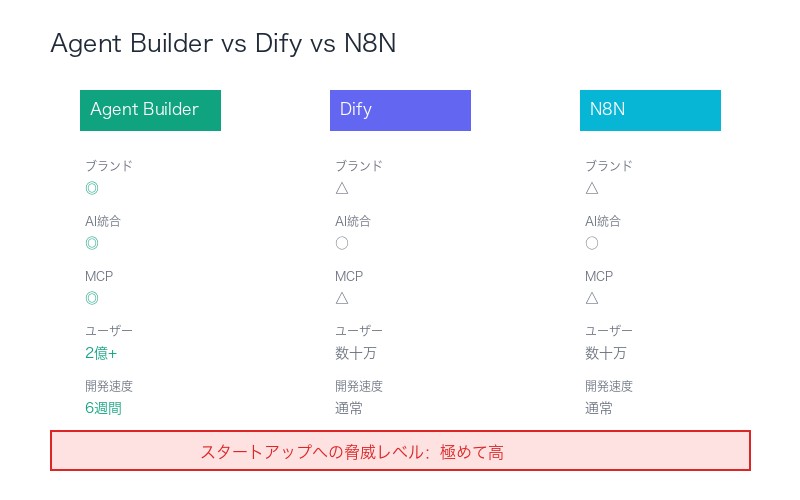

競合比較:Agent Builder vs Dify vs N8N

| 項目 | Agent Builder | Dify | N8N |

|---|---|---|---|

| 提供元 | OpenAI | Dify(中国) | N8N(ドイツ) |

| ブランド力 | 圧倒的 | 中程度 | 中程度 |

| AI統合 | GPT-4o、o1統合 | 複数LLM対応 | API経由で対応 |

| MCP対応 | ✅ ネイティブ | △ 今後対応予定 | △ カスタム実装 |

| 料金 | ChatGPT Plus統合 | 無料〜$59/月 | 無料〜$50/月 |

| 既存ユーザー | 2億人以上 | 数十万 | 数十万 |

| 開発スピード | 6週間(Codex) | 通常開発 | 通常開発 |

| 競争優位性 | ブランド、統合、スピード | 先行、柔軟性 | オープンソース |

スタートアップが直面する3つの脅威

1. ブランド力の圧倒的差

- OpenAI:ChatGPTで2億人以上のユーザー

- Dify/N8N:認知度が限定的

- → 新規ユーザーはOpenAIを選ぶ可能性が高い

2. 開発スピードの差

- OpenAI:Codexで6週間開発

- 競合:人間が数ヶ月かけて開発

- → 新機能追加でOpenAIが常に先行

3. エコシステムの統合

- OpenAI:ChatGPT、API、Operator等とシームレス連携

- 競合:外部サービスとの連携に手間

- → ユーザー体験でOpenAIが優位

生き残り戦略:スタートアップが取るべき道

差別化ポイント:

- オープンソース:N8Nのようにコミュニティ主導で透明性確保

- 特定業界特化:垂直統合で深い専門性を提供

- プライバシー重視:オンプレミス対応でエンタープライズ獲得

- 価格競争力:OpenAIより安価なプランで中小企業を狙う

- 柔軟性:複数LLM対応、カスタマイズ性の高さ

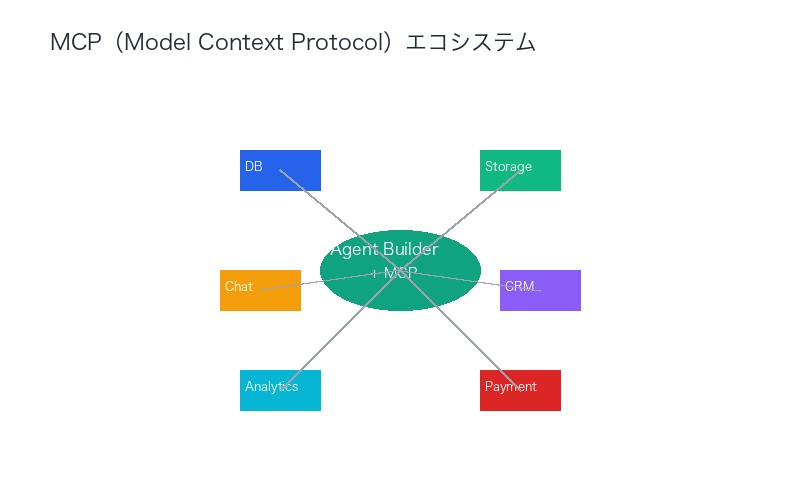

MCP(Model Context Protocol)による拡張性

MCPとは何か

MCP(Model Context Protocol)は、OpenAIが推進するAIモデルと外部ツールを接続する標準プロトコルです:

- 統一インターフェース:さまざまなツールを同じ方法で接続

- プラグインエコシステム:サードパーティツールの簡単統合

- セキュリティ:安全な認証・認可機構

- スケーラビリティ:大量のツール接続に対応

Agent BuilderでのMCP活用

接続可能なツール例:

- データベース:PostgreSQL、MongoDB、MySQL

- クラウドストレージ:Google Drive、Dropbox、S3

- コミュニケーション:Slack、Microsoft Teams、Discord

- CRM/営業:Salesforce、HubSpot、Pipedrive

- 分析:Google Analytics、Mixpanel、Amplitude

- 決済:Stripe、PayPal、Square

MCPの戦略的意義

- エコシステムのロックイン:MCPを使うほどOpenAI依存が深まる

- サードパーティの巻き込み:ツール開発者がMCP対応を進める

- Dify/N8Nとの差別化:MCP対応が遅れると競争力低下

- 将来の収益源:MCPマーケットプレイスで手数料収入の可能性

Agent Builderの実際の使い方

基本的なワークフロー作成手順

ステップ1:トリガーの設定

- ワークフローを開始する条件を定義

- 例:メール受信、Slack投稿、Webhook受信

ステップ2:処理ノードの配置

- ドラッグ&ドロップでノードを追加

- 各ノードに処理内容を設定

- 例:テキスト要約、翻訳、データ抽出

ステップ3:条件分岐の設定

- if-then-elseロジックで経路を分岐

- 例:感情分析結果に応じて異なる処理

ステップ4:外部ツール連携

- MCP経由でツールを接続

- 例:Slackに通知、Salesforceにデータ保存

ステップ5:テスト実行

- サンプルデータで動作確認

- エラーがあれば修正

ステップ6:本番デプロイ

- ワークフローを公開

- 継続的にモニタリング

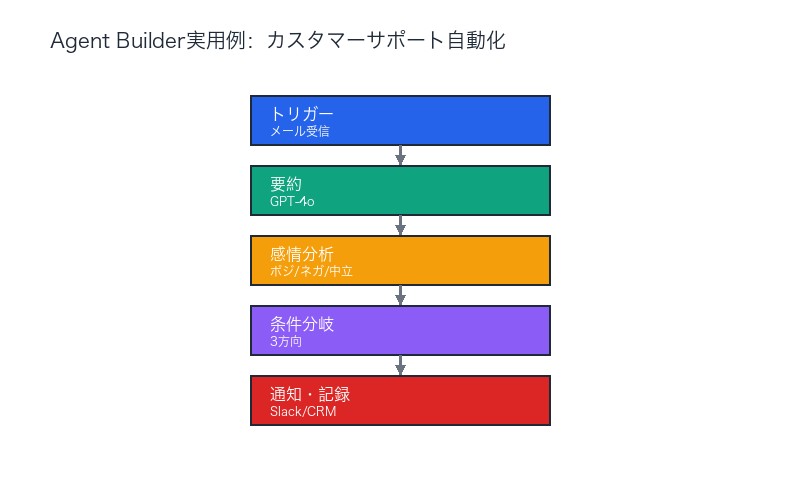

実用例:カスタマーサポート自動化

ワークフロー設計:

- トリガー:メール受信

- ノード1:メール内容をGPT-4oで要約

- ノード2:感情分析(ポジティブ/ネガティブ/中立)

- 条件分岐:感情により経路変更

- ネガティブ → 人間のサポート担当に転送

- 中立 → FAQデータベースから回答検索

- ポジティブ → 自動返信

- ノード3:Slackに通知

- ノード4:CRMに記録

Agent Builderの制約

できること:

- 定型業務の自動化

- データの加工・変換

- 複数ツール間のデータ連携

- ルールベースの判断

できないこと:

- 予期しない状況への柔軟な対応

- 過去の経験からの学習

- 目標達成のための自律的な計画変更

- 複雑な推論を伴う意思決定

市場への影響と今後の展望

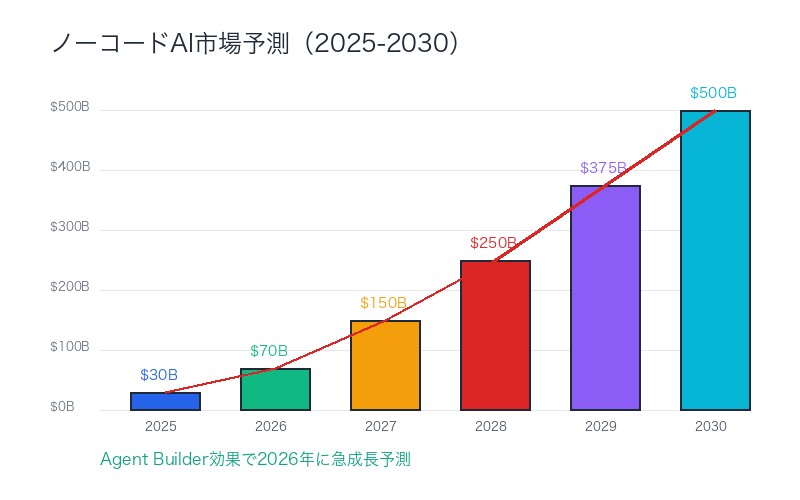

ノーコードAI市場の急成長

市場規模予測:

- 2025年:$30億(初期市場)

- 2026年:$70億(Agent Builder効果で急成長)

- 2027年:$150億(普及期)

- 2030年:$500億(成熟期)

主要プレイヤーの戦略

OpenAI:エコシステム統合戦略

- ChatGPT、API、Operator、Agent Builderの相互連携

- MCPで外部ツールを巻き込み

- Codexで高速開発を継続

Anthropic:真のエージェント路線

- Claude Computer Useで本物のエージェント実現

- 「Building Effective Agents」で啓蒙活動

- 技術的優位性の訴求

Google:Vertex AI統合

- Gemini Computer Useでエンタープライズ狙い

- Google Workspaceとの統合

- 企業向けSLA提供

日本市場への影響

日本企業の課題:

- DX推進の遅れ

- IT人材不足

- 業務効率化の必要性

Agent Builderの適用可能性:

- バックオフィス業務:経理、人事、総務の自動化

- カスタマーサポート:問い合わせ対応の効率化

- 営業支援:リード管理、データ入力

- マーケティング:レポート作成、SNS投稿

予想される導入率:

- 2026年:大企業の15%

- 2027年:大企業の40%、中小企業の10%

- 2030年:大企業の70%、中小企業の35%

まとめ:「エージェント」という言葉の誤用が問いかけるもの

本記事の重要ポイント

- Agent Builderは「ワークフロー」:専門家は「エージェントではない」と指摘

- ワークフロー vs エージェントの違い:自律性、適応性、目標指向推論の有無

- Anthropicの定義:真のエージェントには3つの柱が必要

- ターゲット層の二極化:AIオペレーション担当者は興奮、AIエンジニアは物足りない

- Codexが6週間で80%作成:AIがAIツールを作る自己加速の時代

- 競合スタートアップへの脅威:Dify、N8Nは苦境に

- MCP統合:エコシステムのロックイン戦略

- 市場は急成長:2030年に$500億規模予測

「エージェント」という言葉の誤用が示すもの

Agent Builderを巡る論争は、単なる製品批判ではありません。これは、 AI業界における「用語の厳密性」vs「マーケティング的効果」の対立を浮き彫りにしています。

OpenAIの視点:

- 一般ユーザーにとって「エージェント」は魅力的な言葉

- 技術的厳密性より、製品の普及が重要

- 市場拡大のためには分かりやすさが優先

専門家の視点:

- 「エージェント」の定義を曖昧にすべきでない

- 誤解を招く命名は業界全体の信頼性を損なう

- 真のエージェント開発への道筋を示すべき

私たちが取るべきアクション

ノーコードユーザー:

- Agent Builderを積極的に試す

- ワークフロー自動化の可能性を探る

- ただし「真のエージェント」ではないと理解

AIエンジニア:

- Anthropicの「Building Effective Agents」を学ぶ

- 真のエージェント開発に挑戦

- Agent Builderの限界を理解し、適材適所で活用

企業の意思決定者:

- Agent Builderで定型業務を自動化

- ROI分析で導入判断

- 将来的には真のエージェントへの移行を視野に

「ワークフロー」と「エージェント」の共存

Agent Builderの登場は、 「ワークフロー自動化」と「真のエージェント開発」の両方が必要であることを示しています。

- ワークフロー:定型業務の効率化、即座に導入可能

- 真のエージェント:予期しない状況への対応、長期的な目標

どちらが優れているかではなく、 用途に応じた使い分けが重要です。OpenAIの「エージェント」という命名には批判もありますが、ノーコードAI市場の拡大に貢献することは間違いありません。

私たちは今、 AIツールの民主化と真のエージェント開発という2つの潮流が並走する時代にいます。Agent Builderの論争は、この両立の難しさと重要性を教えてくれています。

コメント