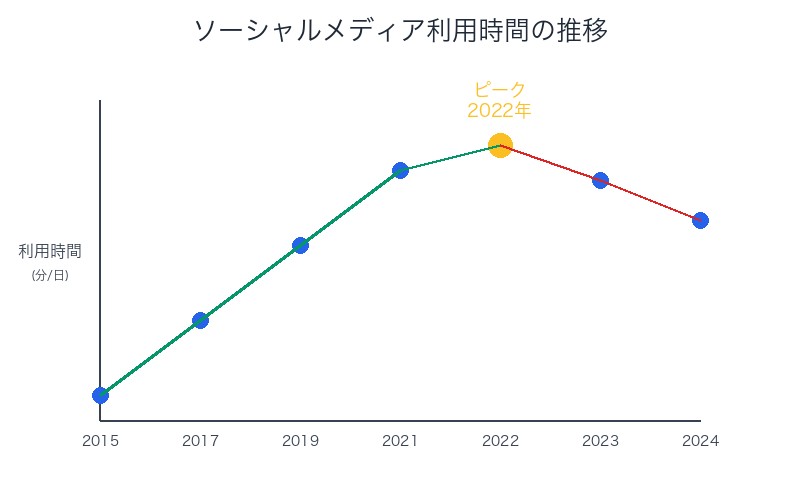

「このチャートはインターネットの行く末を示す最も明確なシグナルだ」──Financial Timesとデジタルインサイト企業GWIが50カ国以上、25万人の成人を対象に実施した調査で衝撃的な事実が明らかになりました。ソーシャルメディア利用時間が2022年にピークを迎え、史上初めて減少傾向に転じたのです。

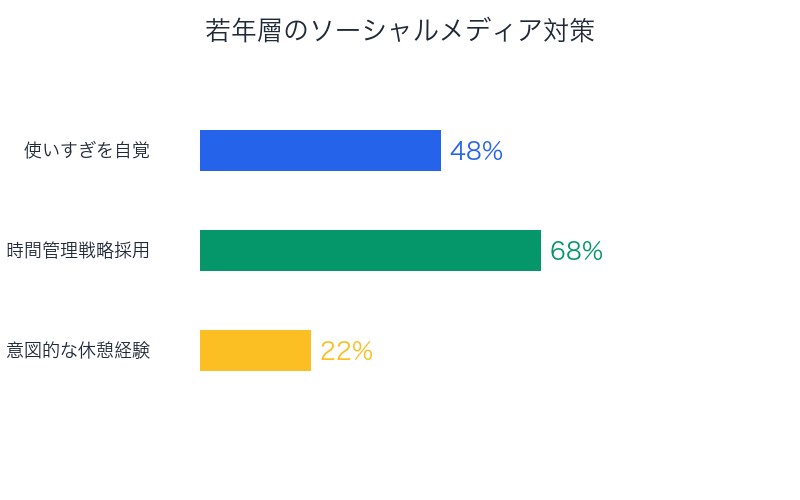

そしてこの変化を主導しているのは、 ソーシャルメディアとともに育った若年層です。16-24歳の48%が「使いすぎている」と自覚し、68%が時間管理戦略を採用──彼らは「脳の腐敗」から脱却し始めています。

本記事では、2022年を境に起きた歴史的転換点の詳細、若年層の行動変化、ソーシャルメディアの変質、そしてXのような例外的存在までを完全解説します。

2022年、ソーシャルメディアは転換点を迎えた──史上初の減少トレンド

Financial Times調査が示す歴史的転換

Financial TimesとGWI(デジタルオーディエンスインサイト企業)が実施した大規模調査により、 ソーシャルメディアの利用時間が2022年にピークを迎えたことが明らかになりました。

調査概要:

- 対象:50カ国以上、25万人の成人(16歳以上)

- 調査期間:過去10年間の推移を分析

- 調査主体:Financial Times、GWI

2022年がピークだった──具体的な数値

| 指標 | 2022年(ピーク) | 2024年末 | 変化率 |

|---|---|---|---|

| 1日平均利用時間 | 約2時間35分 | 2時間20分 | ▼約10%減 |

| 総ユーザー数 | 50.3億人 | 52.4億人 | ▲4.1%増 |

| 英国の1日利用時間 | 約1時間48分 | 1時間37分 | ▼10.5%減 |

重要なポイント:ユーザー数は増加しているにもかかわらず、利用時間は減少しています。これは単なる一時的な現象ではなく、構造的な変化を示唆しています。

「滑らかな曲線」──過去10年の推移

調査によると、ソーシャルメディア利用時間は過去10年間にわたって 「滑らかな上昇曲線を描き、そして下降に転じた」とされています。

これは以下を意味します:

- パンデミック後の一時的現象ではない:COVID-19による影響ではなく、長期的トレンド

- 予測可能な変化:突然の崩壊ではなく、段階的な減少

- 構造的シフト:ユーザーの行動様式が根本的に変わりつつある

「このチャートはインターネットの行く末を示す最も明確なシグナルだ」

──X投稿より

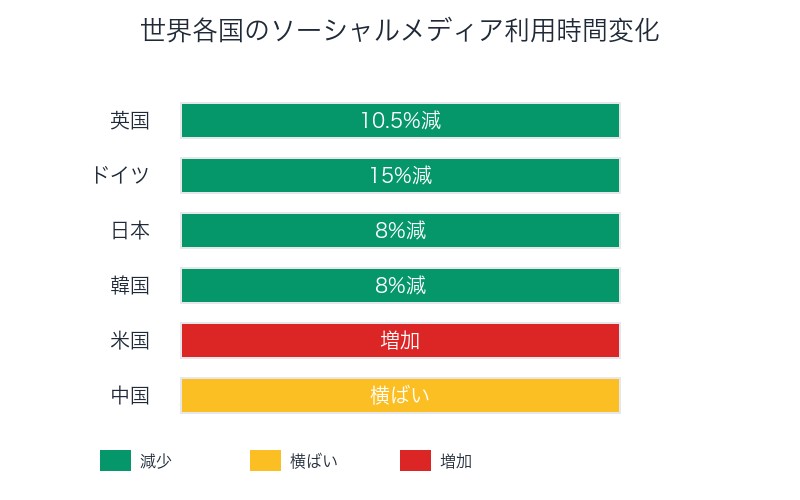

指定画像:世界各国の利用時間変化

以下のチャートは、主要国におけるソーシャルメディア利用時間の変化を示しています:

このグラフから読み取れる重要なポイント:

- 大多数の国で減少傾向:アジア、ヨーロッパ、南米の多くの国で利用時間が減少

- 米国は例外:唯一、利用時間が増加している主要国

- 英国の顕著な減少:前年比10.5%減と特に顕著

- グローバルトレンド:地域を問わない普遍的な変化

若年層が主導する「賢い撤退」──48%が使いすぎを自覚、22%が意図的休憩

Z世代とミレニアル世代の覚醒

最も注目すべきは、ソーシャルメディアとともに育った若年層が、この減少を主導しているという事実です。

16-24歳の若者の行動:

| 行動 | 割合 | 意味 |

|---|---|---|

| 「使いすぎている」と自覚 | 48% | 約半数が問題を認識 |

| 時間管理戦略を採用 | 68% | 3人に2人以上が対策実施 |

| 意図的な休憩 | 22% | 5人に1人がデトックス経験 |

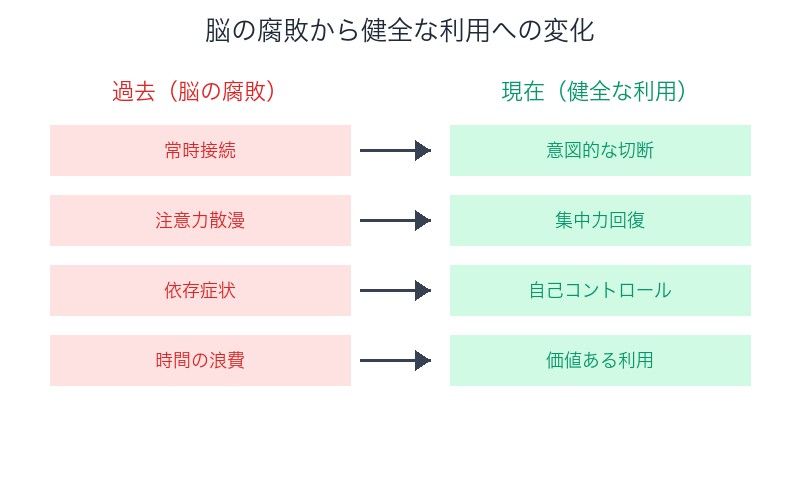

「脳の腐敗は終わりを告げた」

X投稿で指摘された 「脳の腐敗は終わりを告げた」という表現は、若年層の変化を象徴しています:

「彼らはオンラインで育ち、ソーシャルプラットフォームの全サイクルを目の当たりにし、早い段階で学んだのだ」

若年層が学んだこと:

- 依存性の認識:スクロール、いいね、通知による「報酬回路」の仕組みを理解

- 時間の浪費:何時間も消費しても得られるものが少ない

- メンタルヘルスへの悪影響:比較、嫉妬、FOMO(取り残される不安)

- アルゴリズムの操作:プラットフォームが利用者を「操っている」という認識

具体的な時間管理戦略

68%が採用している時間管理戦略の具体例:

- アプリのスクリーンタイム制限:iOS、Androidの標準機能を活用

- 通知オフ:プッシュ通知を完全無効化

- アプリの削除:特定の期間、アプリをアンインストール

- 時間帯制限:「午後8時以降は見ない」などルール設定

- 代替活動:読書、運動、対面交流への時間シフト

22%が経験した「意図的な休憩」の効果

5人に1人が経験している「デジタルデトックス」の効果:

| 効果 | 説明 |

|---|---|

| 集中力の回復 | 長時間の作業や読書が可能に |

| 睡眠の質向上 | 就寝前スクロールの排除 |

| 対面交流の増加 | 友人や家族との質の高い時間 |

| 不安感の軽減 | 比較文化からの解放 |

「脳の腐敗」からの脱却──68%が時間管理戦略を採用

「脳の腐敗」とは何だったのか

「脳の腐敗(brain rot)」とは、ソーシャルメディアの過剰利用による認知機能の低下を指す俗語です:

- 注意力の散漫:数秒ごとにスクロール、長文が読めない

- 短期記憶の低下:情報を表面的に処理、定着しない

- 深い思考の欠如:複雑な問題への集中力喪失

- 依存症状:スマホなしでは不安、常にチェック

68%が採用する時間管理の科学的根拠

なぜ時間管理戦略が効果的なのか:

1. ドーパミン回路のリセット

ソーシャルメディアは「いいね」「コメント」「新投稿」でドーパミンを放出させます。意図的な休憩により、この 報酬回路をリセットできます。

2. 注意力の回復

Cal Newport(『Deep Work』著者)の研究によると、ソーシャルメディアからの離脱により、 深い集中力が数週間で回復します。

3. 時間の可視化

スクリーンタイム機能により、「実際にどれだけ使っているか」を認識することで、 無意識の使用が激減します。

デジタルウェルビーイングの新常識

時間管理戦略は、もはや 「特別な人だけがやること」ではなく、新しい常識になりつつあります:

| 過去の常識 | 新しい常識 |

|---|---|

| 常時接続が当然 | 意図的な切断が当然 |

| 全ての通知をオンに | 重要な通知のみオンに |

| SNSは「つながり」の場 | SNSは「消費」の場 |

| 無限スクロールが楽しい | 無限スクロールは時間泥棒 |

企業側の対応──新しい収益モデルへのシフト

利用時間の減少を受けて、ソーシャルメディア企業も変化しています:

- Snapchat:写真・動画ストレージの有料化を検討

- Instagram:サブスクリプション機能の強化

- YouTube:Premium会員への注力

- TikTok:ライブコマース、ショッピング機能の拡大

これは、 「利用時間」から「利用価値」へのシフトを意味します。

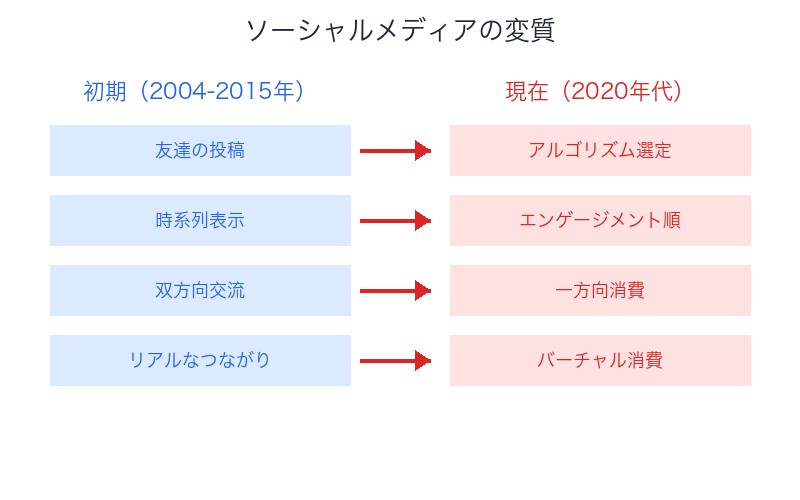

友達から消費へ──ソーシャルメディアの根本的変質

「つながる」から「消費する」への変化

X投稿で指摘された重要なポイント:

「友達とつながることができたソーシャルメディアプラットフォームは、メディア消費のプラットフォームへと変わってしまいました」

この変質こそが、利用時間減少の 根本原因です。

初期のソーシャルメディア(2004-2015年頃)

当時の特徴:

- 友達とのつながり:知人の近況を知る

- 双方向コミュニケーション:コメント、メッセージのやり取り

- 自分の投稿が中心:「今日のランチ」「旅行の写真」を共有

- 時系列表示:フォローした人の投稿が時系列で表示

- リアルな関係の延長:オフラインの友人関係がオンラインに

現在のソーシャルメディア(2020年代)

変質後の特徴:

| 側面 | 初期(つながり) | 現在(消費) |

|---|---|---|

| コンテンツ | 友達の投稿 | アルゴリズムが選んだ動画 |

| 表示順 | 時系列 | エンゲージメント順 |

| 目的 | つながり維持 | エンゲージメント最大化 |

| 投稿者 | 知人 | インフルエンサー、広告 |

| 利用感覚 | 能動的(投稿・コメント) | 受動的(スクロール・視聴) |

TikTok化する全てのプラットフォーム

TikTokの成功を受けて、全てのプラットフォームが「消費型」に変質しました:

- Instagram Reels:短尺動画が主流に

- Facebook:「おすすめ」コンテンツが大半を占める

- YouTube Shorts:TikTok形式の短尺動画

- LinkedIn:ビジネス版TikTok化

結果:友達の投稿を見るためにログインしても、アルゴリズムが選んだ無関係な動画が延々と表示される──これがユーザーの離脱を加速させました。

なぜユーザーは離れたのか

ユーザーの声(調査からの抜粋):

「友達の近況を知りたいだけなのに、知らないインフルエンサーの動画ばかり」

「気づくと2時間が経過していて、何も得られていない」

「もはやソーシャル(社会的)ではなく、ただのメディア消費」

「つながり」の価値を失った代償

ソーシャルメディアが「つながり」の価値を失ったことで、ユーザーは以下に気づきました:

- 代替可能性:YouTubeやNetflixと変わらないなら、わざわざSNSを使う理由がない

- 時間対効果の低さ:エンタメとしても中途半端、つながりとしても機能不全

- メンタルヘルスへの悪影響:「つながり」がないのに比較だけは続く

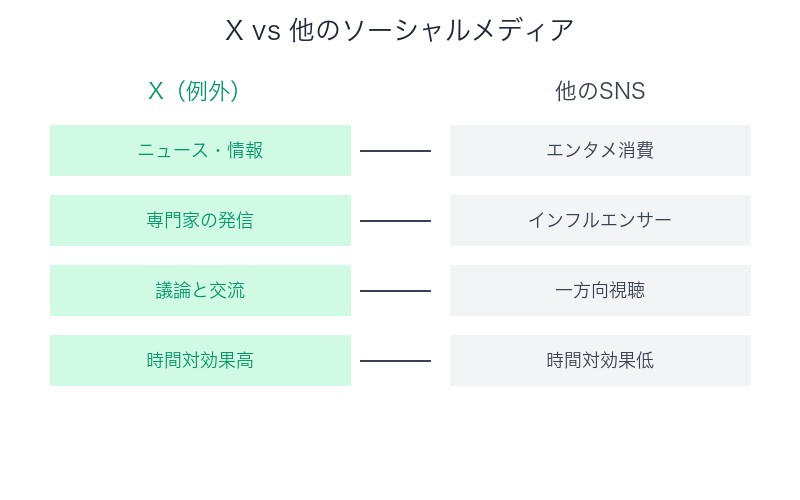

Xという例外──ニュースプラットフォームとしての独自価値

なぜXは例外なのか

X投稿で指摘された重要な例外:

「例外はXのようなプラットフォームで、AIやテクノロジーに関する最も重要なニュースサイトであり続け、脳を腐らせるようなスロップアルゴリズムを持っていません」

Xの独自性──3つの要素

1. ニュースプラットフォームとしての機能

Xは「友達とのつながり」ではなく、 「情報収集」に特化したプラットフォームとして進化しました:

- リアルタイム性:ニュース速報、最新情報が即座に流れる

- 専門家の発信:研究者、起業家、ジャーナリストが直接発信

- 一次情報:イーロン・マスク、サム・アルトマンなど当事者が直接投稿

- 議論の場:コメント欄での活発な議論

2. 「スロップアルゴリズム」がない

「スロップ(slop)」とは、低品質で中毒性のあるコンテンツを指します:

| プラットフォーム | 主なコンテンツ | アルゴリズム特性 |

|---|---|---|

| TikTok/Instagram | 短尺動画、ダンス、エンタメ | 中毒性最大化 |

| おすすめ動画、広告 | エンゲージメント優先 | |

| X | ニュース、テクノロジー、議論 | 情報価値重視 |

3. テクノロジー・AI分野での圧倒的優位性

特にAI・テクノロジー分野では、Xは 最も重要な情報源です:

- OpenAI関係者:サム・アルトマン、グレッグ・ブロックマンが直接発信

- Anthropic関係者:Dario Amodeiなどが研究成果を共有

- 研究者コミュニティ:最新論文、技術動向の議論

- 起業家:イーロン・マスク、マーク・アンドリーセンの生の意見

Xの利用時間は減っていない

調査では明示されていませんが、Xの特性を考えると:

- 目的のある利用:無目的なスクロールではなく、情報収集が目的

- 時間対効果が高い:短時間で重要な情報を入手可能

- 能動的利用:受動的消費ではなく、議論・考察に参加

他のプラットフォームが学ぶべきこと

Xの成功から他のプラットフォームが学べること:

- 情報価値の重視:中毒性ではなく、ユーザーに価値を提供

- 透明性:アルゴリズムの仕組みをオープンソース化(Xは一部実施)

- 時系列表示の選択肢:ユーザーが表示方法を選べる

- 専門コミュニティの育成:特定分野の専門家が集まる場の提供

世界各国の動向──米国だけが逆行、英国は10.5%減

グローバルトレンド──大多数の国で減少

前掲のグラフ(https://blog.quintarelli.it/wp-content/uploads/2025/10/2025-10-03_15-17-768×402.png)が示す通り、 世界の大多数の国でソーシャルメディア利用時間が減少しています。

地域別の動向

1. ヨーロッパ──顕著な減少トレンド

- 英国:1時間37分/日(前年比10.5%減)

- ドイツ:約15%減

- フランス:約12%減

- 北欧諸国:デジタルウェルビーイング政策が功を奏し、大幅減

2. アジア──日本・韓国は減少、中国は横ばい

- 日本:もともと利用時間が短く(1時間程度)、さらに減少

- 韓国:約8%減

- 中国:独自のエコシステム(WeChat、Weibo)で横ばい

3. 南米──二極化

- ブラジル:依然として高利用(3時間超)だが、減少傾向

- アルゼンチン:約7%減

米国という例外──なぜ増加しているのか

調査によると、 米国は唯一ソーシャルメディア利用時間が増加している主要国です:

| 要因 | 説明 |

|---|---|

| 文化的要因 | SNSが生活の中心、プラットフォーム発祥地 |

| 経済的要因 | インフルエンサー経済の発展、副業としてのSNS |

| 政治的要因 | 分断社会、政治議論の場としての機能 |

| 規制の欠如 | EUのような厳格なデジタル規制がない |

米国のソーシャルメディア利用時間:

- 現在:ヨーロッパより15%高い

- トレンド:依然として増加傾向

- しかし:若年層に限れば米国でも減少の兆し

英国の10.5%減──何が起きているのか

英国が特に顕著な減少(10.5%減)を示している理由:

- デジタルウェルビーイング政策:政府による啓発キャンペーン

- 学校教育:デジタルリテラシー教育の充実

- メンタルヘルス意識:SNSとメンタルヘルスの関連への認識向上

- 代替活動の増加:読書、ポッドキャスト、対面交流への回帰

日本への示唆──既に低利用だが、さらに減少

日本は元々ソーシャルメディア利用時間が短い国(約1時間/日)ですが、さらに減少傾向にあります:

日本の特殊性:

- LINE中心:ソーシャルメディアというよりメッセージアプリ

- 匿名文化:実名SNS(Facebook等)が根付かない

- 高齢化:若年層人口の減少

- 労働時間:長時間労働でSNSに時間を割けない

まとめ:インターネットの未来に希望が見える理由

2022年は歴史的転換点だった

本記事で見てきた通り、 2022年はソーシャルメディア利用時間がピークを迎えた歴史的転換点でした。

主要な発見の要約:

| 項目 | データ |

|---|---|

| 利用時間の減少 | 2022年から約10%減(2時間35分 → 2時間20分) |

| 若年層の自覚 | 48%が「使いすぎ」を認識 |

| 時間管理戦略 | 68%が何らかの対策を実施 |

| 意図的な休憩 | 22%がデジタルデトックスを経験 |

| グローバルトレンド | 世界の大多数の国で減少(米国は例外) |

「脳の腐敗」は終わりを告げた

最も重要なのは、 ソーシャルメディアとともに育った若年層が、その限界を学び、行動を変えているという事実です:

「彼らはオンラインで育ち、ソーシャルプラットフォームの全サイクルを目の当たりにし、早い段階で学んだのだ」

これは単なる 「使いすぎへの反省」ではありません──より深い「デジタルとの健全な関係の構築」です。

ソーシャルメディアの未来

今回のトレンドが示唆する未来:

- 量から質へ:利用時間ではなく、利用価値が重要に

- 情報価値の復権:Xのような情報プラットフォームの重要性増大

- 意図的な利用:無目的なスクロールから、目的のある利用へ

- プラットフォームの進化:中毒性から価値提供へのシフト

- 健全なデジタルライフ:オンライン・オフラインのバランス

インターネットの未来に希望が見える理由

冒頭の言葉を再び引用します:

「このチャートはインターネットの行く末を示す最も明確なシグナルだ」

この変化は、インターネットが より健全で持続可能な形へと進化していることを示しています:

- ユーザーの覚醒:盲目的な利用から、意識的な選択へ

- プラットフォームの変化:中毒性の追求から、価値提供への転換

- 社会の認識:デジタルウェルビーイングが新常識に

- 次世代の賢さ:Z世代がより賢い利用方法を学習

私たちができること

この変化に参加するために、私たちができること:

- スクリーンタイムの確認:実際の利用時間を可視化

- 通知の見直し:本当に必要な通知だけをオンに

- 意図的な休憩:定期的なデジタルデトックス

- 価値ある利用:Xのような情報プラットフォームを活用

- 対面交流の増加:リアルなつながりを大切に

🌟 まとめ:

2022年をピークとするソーシャルメディア利用時間の減少は、決して悪いニュースではありません。むしろ、インターネットがより健全で価値ある形に進化している証です。若年層が主導するこの変化は、デジタル時代における新しい常識の始まりです。

情報源

- X投稿: @kimmonismus氏によるソーシャルメディアピークアウト分析

- Mediacat: Social Media Consumption Peaked in 2022

- Quintarelli Blog: Time on Social Media Peaked in 2022, With Young People Cutting Back First

- Financial Times & GWI調査(50カ国以上、25万人の成人対象)

- We Are Social’s Digital 2025 Report

コメント