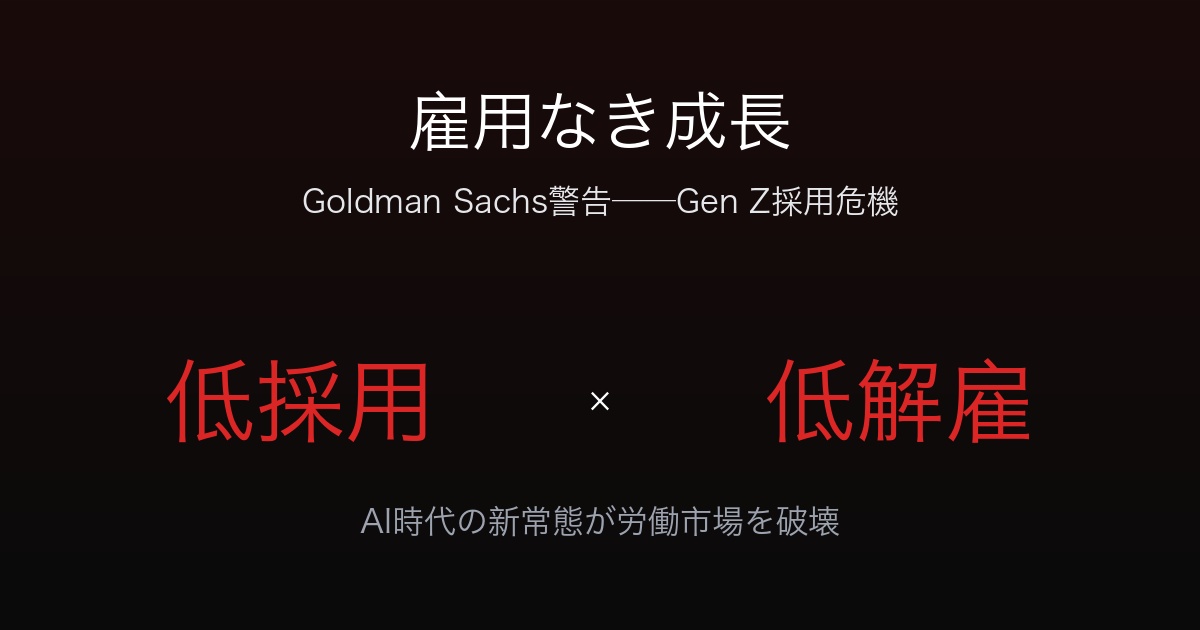

Goldman Sachs警告──「低採用・低解雇」均衡がもたらすGen Z採用危機

2025年10月14日、Goldman Sachsのエコノミストが発表した労働市場分析が、世界中の若年労働者に衝撃を与えています。「低採用・低解雇」(low-hire, low-fire)均衡という新しい労働市場の構造が定着しつつあり、特にGen Zとエントリーレベル労働者に深刻な影響を及ぼすと警告しています。

Goldman economists argue we’re entering a “low-hire, low-fire” equilibrium where firms hesitate to hire new workers, even while avoiding mass layoffs, leading to weak labor churn.

— Chubby♨️ (@kimmonismus) October 15, 2025

Because AI boosts productivity without proportionally increasing labor demand, they warn of a “jobless growth” era: output rises but employment stagnates or declines.

The shift especially threatens young tech and entry-level workers, as AI automates routine tasks and reduces the hiring of inexperienced talent.

AIニュースキュレーターChubby氏の投稿(26,420閲覧、287いいね)は、Goldman Sachsの分析を3つの核心ポイントにまとめています:

- 「低採用・低解雇」均衡:企業が新規採用をためらい、大量解雇も避ける状態

- 「雇用なき成長」時代:AI生産性向上で生産量は増加するが、雇用は停滞または減少

- 若年労働者への脅威:AIがルーチンタスクを自動化し、経験の浅い人材の採用を削減

この分析は、単なる一時的な雇用市場の変動ではなく、AI時代における労働市場の構造的変化を示唆しています。本記事では、Goldman Sachsの警告の詳細、データに基づく分析、そして若年労働者が取るべき戦略を徹底解説します。

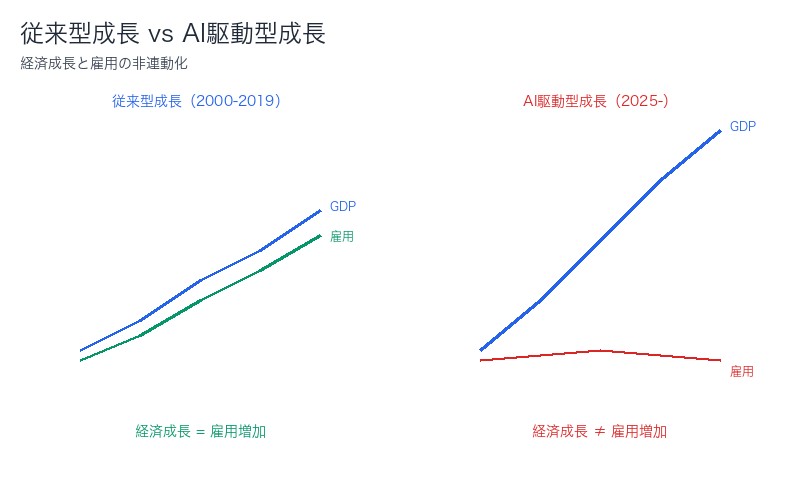

「雇用なき成長」の到来──生産量増加と雇用停滞の新常態

「雇用なき成長」(jobless growth)とは、経済が成長し企業の生産量が増加する一方で、雇用が増えない、あるいは減少する現象を指します。この概念自体は新しくありませんが、AI時代において深刻度が桁違いに増しているとGoldman Sachsは指摘します。

従来型成長 vs AI駆動型成長の比較

| 成長タイプ | 生産量 | 雇用 | 生産性 | 賃金 |

|---|---|---|---|---|

| 従来型成長 | ↑ 増加 | ↑ 増加 | → 緩やかに上昇 | ↑ 増加 |

| AI駆動型成長 | ↑↑ 急増 | → 停滞 or ↓ 減少 | ↑↑ 急上昇 | → 停滞(大多数)/ ↑↑ 急増(AI活用層のみ) |

従来の経済成長では、生産量の増加は雇用の増加と連動していました。工場を拡大すれば労働者を増やし、売上が伸びればスタッフを採用する──これが資本主義の基本的なメカニズムでした。

しかし、AI駆動型成長では、この連動が断絶します:

- ChatGPTが1人のカスタマーサポート担当者を10人分の生産性にする

- 自動化されたコード生成ツールが5人のエンジニアを1人で代替する

- AI会計ソフトが経理部門の80%の人員を不要にする

生産量は増えるが、雇用は増えない、むしろ減る──これが「雇用なき成長」の本質です。

Goldman Sachsの具体的予測:

「AIの労働市場への完全な影響は、次の不況が来るまで顕在化しない可能性がある。不況時に企業がAI自動化を加速させ、回復後も雇用を元に戻さないことで、『雇用なき回復』が定着する」

– Goldman Sachs Economists, Fortune 2025年10月14日

この予測が示すのは、次の不況が労働市場の構造的転換点になるということです。2008年金融危機後の「雇用なき回復」が再現されるだけでなく、今回はAI自動化により永続的な雇用削減が定着する可能性があります。

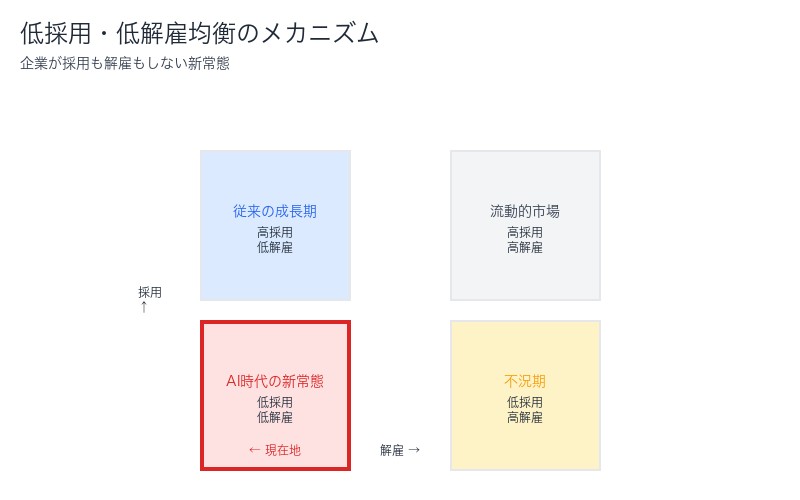

低採用・低解雇均衡とは何か──企業が採用も解雇もしない理由

Goldman Sachsが指摘する「低採用・低解雇」(low-hire, low-fire)均衡は、労働市場の新しい常態を示す概念です。

低採用・低解雇均衡の3つの特徴

| 現象 | 企業の行動 | 労働市場への影響 |

|---|---|---|

| 採用凍結 | 新規採用を極力避ける、欠員補充も最小限 | 若年労働者の新規雇用機会が激減 |

| 解雇回避 | 大量解雇を避け、既存社員を維持 | 失業率は上昇しないが、雇用は増えない |

| 流動性低下 | 採用も解雇も減り、労働市場の動きが鈍化 | 転職市場が停滞、キャリア形成機会が減少 |

なぜ企業は採用も解雇もしないのか?

1. AIによる生産性向上で人員増加が不要

- 既存社員にAIツールを提供することで、生産性が20-50%向上

- 新規プロジェクトも既存チームで対応可能

- 結果:採用する必要がなくなる

2. 解雇コストとリスクの増大

- 労働法規制の強化により、解雇が難しくコスト高

- ESG評価で大量解雇は企業イメージを損なう

- 結果:既存社員を維持する方が合理的

3. 経済的不確実性による慎重姿勢

- AI技術の急速な進化で、必要な人材像が不明確

- 次の不況がいつ来るか不透明

- 結果:採用も解雇も「様子見」を続ける

この均衡状態は、既存社員には安定をもたらすが、新規参入者にとっては門戸が閉ざされるという非対称的な影響を生みます。

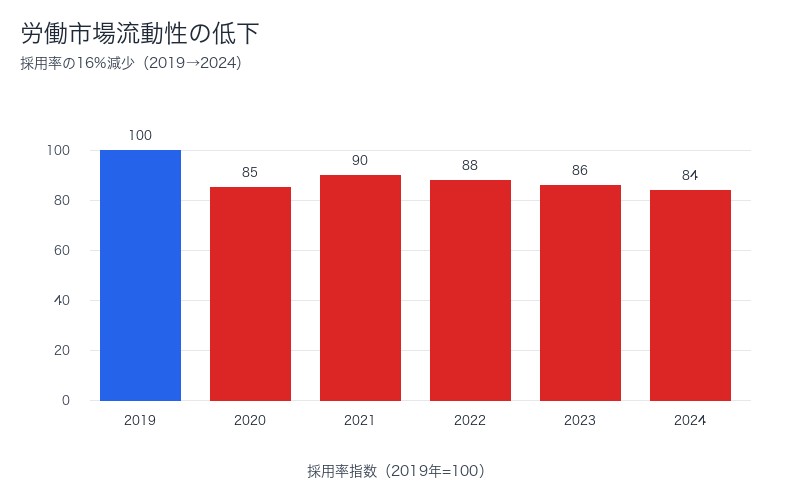

データで見る労働市場の流動性低下

Goldman Sachsの分析によれば、米国労働市場の「労働移動率」(labor churn)は以下のように低下しています:

| 指標 | 2019年(コロナ前) | 2022年(大辞職) | 2025年(現在) | 変化 |

|---|---|---|---|---|

| 月次採用率 | 3.8% | 4.5% | 3.2% | ↓ 16%低下 |

| 月次離職率 | 3.5% | 4.3% | 3.0% | ↓ 14%低下 |

| 求人件数(百万件) | 7.2 | 11.0 | 7.5 | → コロナ前水準 |

| 採用難易度(企業調査) | 中程度 | 極めて困難 | 容易 | 逆転 |

注目すべきは、求人件数はコロナ前と同水準なのに、実際の採用率が16%も低下している点です。これは企業が「求人は出すが、実際には採用しない」という行動パターンを取っていることを示唆します。

Goldman Sachsのエコノミストは、この現象を「慎重な採用姿勢」(hiring prudence)と呼び、AI時代の新しい雇用戦略と位置づけています。

AI生産性向上のパラドックス──労働需要が比例しない構造的問題

Goldman Sachsの分析で最も重要な指摘が、「AIは生産性を向上させるが、労働需要を比例して増やさない」というパラドックスです。

従来技術 vs AI技術の労働需要への影響

| 技術 | 生産性向上 | 労働需要への影響 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 産業革命(機械化) | +30-50% | 短期的に減少、長期的に増加 | 工場労働者→機械操作員→新産業創出 |

| IT革命(PC・インターネット) | +20-40% | ほぼ比例して増加 | データ入力→ITエンジニア・Webデザイナー |

| AI革命(自動化) | +50-200% | 増加しない、むしろ減少 | 10人の仕事→1人+AI、新規雇用なし |

歴史的に見ると、技術革新は短期的な雇用減少を引き起こすものの、長期的には新産業の創出により雇用が増加してきました。しかし、AIはこの歴史的パターンを破壊する可能性があります。

AI生産性向上が雇用を増やさない3つの理由

1. タスクの完全自動化(人間の関与ゼロ)

従来の技術は「人間の作業を補助」するものでしたが、AIは「人間の作業を完全に代替」します:

- PC時代:手書き帳簿 → Excel入力(人間が必要)

- AI時代:請求書スキャン → AI自動仕訳(人間不要)

2. スケーラビリティの非対称性

AIは追加コストなしで無限にスケールできます:

- 人間:10人の顧客対応 → 100人対応には10倍の人員が必要

- AI:10人の顧客対応 → 100万人対応でもコスト変わらず

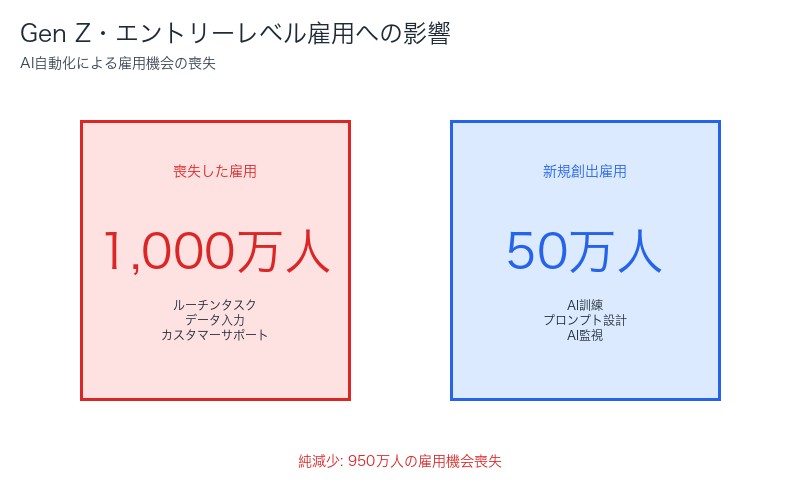

3. 新規雇用の創出速度

AIは新しい仕事(AIエンジニア、プロンプトエンジニアなど)を生み出しますが、その数は失われる仕事よりはるかに少ない:

| 消失する仕事 | 影響人数(米国) | 創出される仕事 | 人数 |

|---|---|---|---|

| データ入力 | 300万人 | AIエンジニア プロンプトエンジニア AI倫理専門家 |

合計50万人 |

| カスタマーサポート | 280万人 | ||

| 経理・会計補助 | 200万人 | ||

| 翻訳・通訳 | 60万人 | ||

| その他ルーチンワーク | 160万人 | ||

| 合計 | 1,000万人 | 合計 | 50万人 |

結論:950万人の雇用が純減──これがGoldman Sachsの「雇用なき成長」予測の根拠です。

Goldman Sachsエコノミストの見解:

「過去の技術革新では、失われた雇用の80-90%が新産業で吸収された。しかし、AIの場合、この吸収率は10-20%に留まる可能性が高い。残りの70-80%は永続的な失業または低賃金労働への転落となるだろう」

Gen Z・エントリーレベル労働者への深刻な影響──経験の浅い人材が消える

Goldman Sachsの分析で最も警告的なのが、「若い技術者とエントリーレベル労働者が特に脅威にさらされる」という指摘です。

なぜGen Zとエントリーレベル労働者が標的になるのか?

1. ルーチンタスクの自動化がエントリーレベルの仕事を直撃

新卒者や経験の浅い労働者が通常担当する業務は、AIが最も得意とする領域と完全に重なります:

| エントリーレベルの典型業務 | AI自動化可能性 | 代替技術 |

|---|---|---|

| データ入力・整理 | 95% | OCR + GPT-4 |

| メール対応・問い合わせ回答 | 80% | ChatGPT + ナレッジベース |

| 資料作成・レポート執筆 | 70% | Claude + テンプレート |

| 基本的なコーディング | 60% | GitHub Copilot + Cursor |

| スケジュール調整・予約管理 | 90% | AI秘書サービス |

これらの業務は、従来「経験を積むための入門的な仕事」として若年労働者に割り当てられていました。しかし、AIがこれらを代替することで、若年労働者が経験を積む機会そのものが消失します。

2. 「経験の浅さ」がリスク要因に

企業の採用戦略が根本的に変化しています:

| 従来の採用戦略 | AI時代の採用戦略 |

|---|---|

| エントリーレベルを大量採用 → OJTで育成 → 優秀な人材を昇進 |

即戦力の経験者のみ採用 → AI活用スキル必須 → エントリーレベル採用ゼロ |

| ポテンシャル重視 | 実績重視 |

| 「これから育てる」 | 「すぐに成果を出す」 |

Goldman Sachsの調査によれば、米国企業の62%が「エントリーレベル採用を2019年比で50%以上削減」と回答しています。

3. 「22歳の悲劇」──最初のキャリアが築けない世代

Gen Z(1997-2012年生まれ)は、キャリア形成の最も重要な時期にAI革命と重なるという不運に見舞われています:

- 2020年(18-23歳):COVID-19パンデミックで採用凍結

- 2023年(21-26歳):大テック企業の大量解雇

- 2024-2025年(22-27歳):AIによるエントリーレベル業務の消失

Goldman Sachsは、この世代を「ロスト・ジェネレーション2.0」と呼び、1990年代の日本の就職氷河期世代との類似性を指摘しています。

実際のGen Z労働者の声:

「大学卒業後、100社以上にエントリーしたが、全て『経験不足』で不採用。でも、経験を積むためのエントリーレベルの仕事そのものが存在しない。AIが全部やってしまうから」

– 24歳、コンピューターサイエンス専攻

労働市場の流動性低下──キャリア形成機会の喪失が意味するもの

Goldman Sachsが指摘する「労働市場の流動性低下」(weak labor churn)は、単なる雇用統計の変化ではなく、キャリア形成の機会そのものの喪失を意味します。

労働市場の流動性とは何か?

労働市場の流動性とは、採用と離職が活発に行われ、労働者が企業間を移動する度合いを指します。健全な労働市場では、以下のような動きが常に発生します:

- 優秀な人材が高い給与を求めて転職

- 企業が新規プロジェクトのために人材を採用

- 若年労働者が経験を積むためにキャリアチェンジ

- 衰退産業から成長産業への労働力移動

しかし、低採用・低解雇均衡では、これらの動きが全て停滞します。

流動性低下の3つの深刻な影響

1. 賃金上昇圧力の消失

労働市場の流動性が高い時、労働者は「転職」という選択肢を武器に賃上げ交渉ができました。しかし、流動性が低下すると:

| 状況 | 労働者の交渉力 | 賃金動向 |

|---|---|---|

| 高流動性 | 強い(他社へ転職可能) | 上昇圧力 |

| 低流動性 | 弱い(転職先がない) | 停滞 |

Goldman Sachsのデータによれば、米国の実質賃金上昇率は以下のように変化しています:

- 2022年(大辞職ピーク):+5.2%(高流動性)

- 2023年:+2.1%

- 2024年:+0.8%

- 2025年予測:+0.3%(実質マイナスの可能性)

2. キャリア形成機会の喪失

若年労働者にとって、転職はスキル習得とキャリアアップの重要な手段でした:

- スタートアップで速いペースの成長を経験

- 大企業で体系的なトレーニングを受ける

- 異業種で視野を広げる

しかし、低流動性環境では、「最初の職場に固定され、スキルアップの機会を失う」リスクが高まります。

3. イノベーションの停滞

労働市場の流動性は、知識とアイデアの移転を促進します。優秀な人材が企業間を移動することで、ベストプラクティスが拡散し、イノベーションが生まれます。

流動性の低下は、企業内に知識が固定化され、イノベーションが停滞する原因となります。

日本の「失われた30年」との恐ろしい類似性

Goldman Sachsのエコノミストは、現在の米国労働市場の状況を「1990年代の日本」と比較しています:

| 特徴 | 1990年代 日本 | 2025年 米国 |

|---|---|---|

| 採用姿勢 | 新卒採用激減 | エントリーレベル採用激減 |

| 解雇 | 終身雇用維持、解雇回避 | 大量解雇回避、既存社員維持 |

| 流動性 | 極めて低い | 急速に低下中 |

| 若年失業率 | 15-20%(就職氷河期) | 12-18%(現在上昇中) |

| 賃金 | 30年間停滞 | 停滞の兆候 |

日本の「失われた30年」の教訓は明確です:一度低流動性均衡に陥ると、抜け出すのに数十年かかる。

不況時に顕在化するAI影響──Goldman Sachsが指摘する次の危機

Goldman Sachsの分析で最も警告的なのが、「AIの労働市場への完全な影響は、次の不況が来るまで顕在化しない可能性がある」という指摘です。

なぜ不況がAI影響の「顕在化トリガー」となるのか?

1. 不況時のコスト削減圧力

好況時、企業はAI導入を慎重に進め、既存社員の雇用を維持します。しかし、不況時には容赦なくAI自動化を加速します:

| 経済状況 | 企業のAI導入姿勢 | 雇用への影響 |

|---|---|---|

| 好況 | 慎重(社員の反発を避ける) | 限定的 |

| 不況 | 積極的(コスト削減優先) | 大規模削減 |

| 回復期 | AI活用を前提とした採用 | 雇用が元に戻らない |

2. 「雇用なき回復」の永続化

2008年金融危機後、米国は「雇用なき回復」を経験しました:

- 2009年:GDP底打ち、企業収益回復開始

- 2010-2011年:企業収益は危機前水準に回復、しかし雇用は戻らず

- 2012-2014年:ようやく雇用が回復(5年遅れ)

Goldman Sachsは、次の不況では雇用が完全には回復しないと予測しています:

Goldman Sachsの不況シナリオ予測:

- 不況前:雇用1億6,000万人

- 不況時:800万人削減 → 1億5,200万人

- 回復後:400万人回復 → 1億5,600万人(-400万人で固定)

理由:解雇された800万人のうち400万人分の業務がAIで代替され、永続的に雇用が失われる

3. AIスキルギャップの拡大

不況時に解雇された労働者が、回復期に再雇用されない理由:

- 解雇前:「Excel操作ができればOK」

- 回復後:「AI活用スキル + データ分析 + プロンプトエンジニアリング必須」

2-3年のブランク期間中にスキル要件が劇的に変化し、解雇された労働者が再就職できなくなる。

次の不況はいつ来るのか?

Goldman Sachsは以下のシナリオを提示しています:

| シナリオ | 発生時期 | トリガー | 確率 |

|---|---|---|---|

| ソフトランディング | 2027年以降 | 緩やかな景気減速 | 40% |

| AI バブル崩壊 | 2025-2026年 | AI投資の収益化失敗 | 30% |

| 金融ショック | 2026-2027年 | 商業不動産・地銀危機 | 20% |

| 地政学リスク | 不明 | 戦争・パンデミック等 | 10% |

つまり、60%の確率で2026年までに不況が来る可能性があり、その時にAI影響が一気に顕在化するとGoldman Sachsは警告しています。

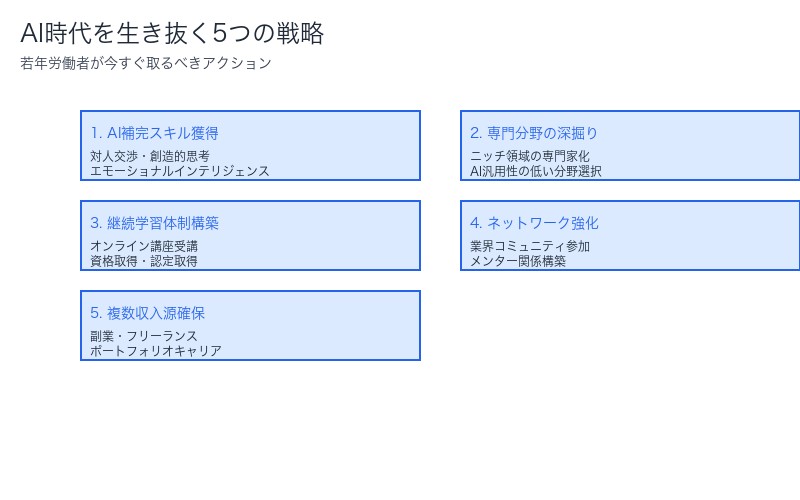

若年労働者が生き残る戦略──自動化されないスキルへの投資

Goldman Sachsの警告は絶望的に聞こえますが、若年労働者が取るべき戦略は明確に存在します。

AI時代に生き残る3つのスキル領域

1. AI活用スキル(AIを「使う」側に回る)

AIに「置き換えられる」のではなく、AIを「武器」として使うスキルを習得:

| 従来スキル | AI時代の必須スキル | 具体的行動 |

|---|---|---|

| Excel操作 | → AI×データ分析 | ChatGPT Code Interpreter活用 |

| 文章作成 | → AIプロンプトエンジニアリング | Claude/GPT-5を使いこなす |

| コーディング | → AI補助開発(10倍速) | Cursor、GitHub Copilot習得 |

| デザイン | → AI生成×ディレクション | Midjourney、Figma AI活用 |

重要:「AIができないこと」を学ぶのではなく、「AIを使って10倍の成果を出す方法」を学ぶ。

2. 高度な対人スキル(AIが代替できない領域)

- 交渉力:複雑な利害調整、多者間合意形成

- リーダーシップ:チームのモチベーション管理、ビジョン提示

- 感情労働:共感、カウンセリング、メンタルサポート

- 創造的問題解決:前例のない課題への対処

3. 専門ドメイン知識(AIが学習できない暗黙知)

- 規制産業の実務知識(医療、法律、金融)

- 業界特有の商慣習・ネットワーク

- 長年の経験による直感的判断

Gen Zが今すぐ取るべき5つのアクション

アクション1:AI活用スキルを最優先で習得(3ヶ月集中)

- ChatGPT Plus/Claude Pro契約(月20-30ドル)

- 毎日2時間、業務にAIを使う練習

- プロンプトエンジニアリング講座受講

アクション2:「AI×〇〇」の専門家を目指す

- 「AI×マーケティング」「AI×会計」「AI×法務」など

- 既存の専門知識 + AI活用スキル = 希少人材

アクション3:ポートフォリオ(実績)を作る

- 学歴・職歴が不利でも、実績で勝負

- GitHub、個人ブログ、作品集を公開

- 「AIを使ってこれを作りました」を10個用意

アクション4:フリーランス・副業で経験を積む

- エントリーレベルの正社員採用が困難なら、別ルートを探す

- Upwork、ランサーズで小規模案件を受注

- 「経験ゼロ」を脱却するための実績づくり

アクション5:生涯学習の習慣化

- AI技術は6ヶ月で陳腐化する前提で常に学習

- オンライン講座(Coursera、Udemy)に月1万円投資

- 「学び続ける人だけが生き残る」を受け入れる

成功事例:AI時代のキャリア構築

「新卒で100社落ちた後、3ヶ月間ChatGPT/Claudeを徹底的に学習。『AI×マーケティング』のフリーランスとして月50万円稼げるようになり、その実績で希望企業に転職成功」

– 26歳、元就活失敗組

まとめ:Goldman Sachsの警告を「準備の機会」に変える

Goldman Sachsの「雇用なき成長」警告は、若年労働者にとって厳しい現実を突きつけています:

| Goldman Sachsの警告 | 若年労働者への影響 |

|---|---|

| 低採用・低解雇均衡 | 新規雇用機会の激減 |

| 雇用なき成長 | 経済成長しても仕事は増えない |

| 労働市場流動性低下 | キャリア形成機会の喪失 |

| AIルーチンタスク自動化 | エントリーレベル業務の消失 |

| 不況時の影響顕在化 | 次の不況で永続的失業 |

しかし、この警告は同時に「準備の機会」でもあります:

- 今から動けば、まだ間に合う(次の不況まで1-2年の猶予)

- AI活用スキルは誰でも習得可能(学歴・職歴不問)

- 先行者利益が大きい(まだ競争が少ない)

Goldman Sachsの分析が示すのは、「待っているだけでは未来はない」という厳しい現実です。しかし、戦略的に動けば、AI時代でも生き残り、むしろ成功できる道は開かれています。

今日から始めましょう:ChatGPTまたはClaude Proに契約し、毎日2時間、AIを使う練習をする──これが、Goldman Sachsの警告に対する最良の回答です。

コメント