2025年、AIの世界を揺るがす衝撃的な発見がOpenAIから発表されました。「なぜ言語モデルは幻覚を起こすのか」という根本的な疑問に対し、ついに科学的な答えが見つかったのです。

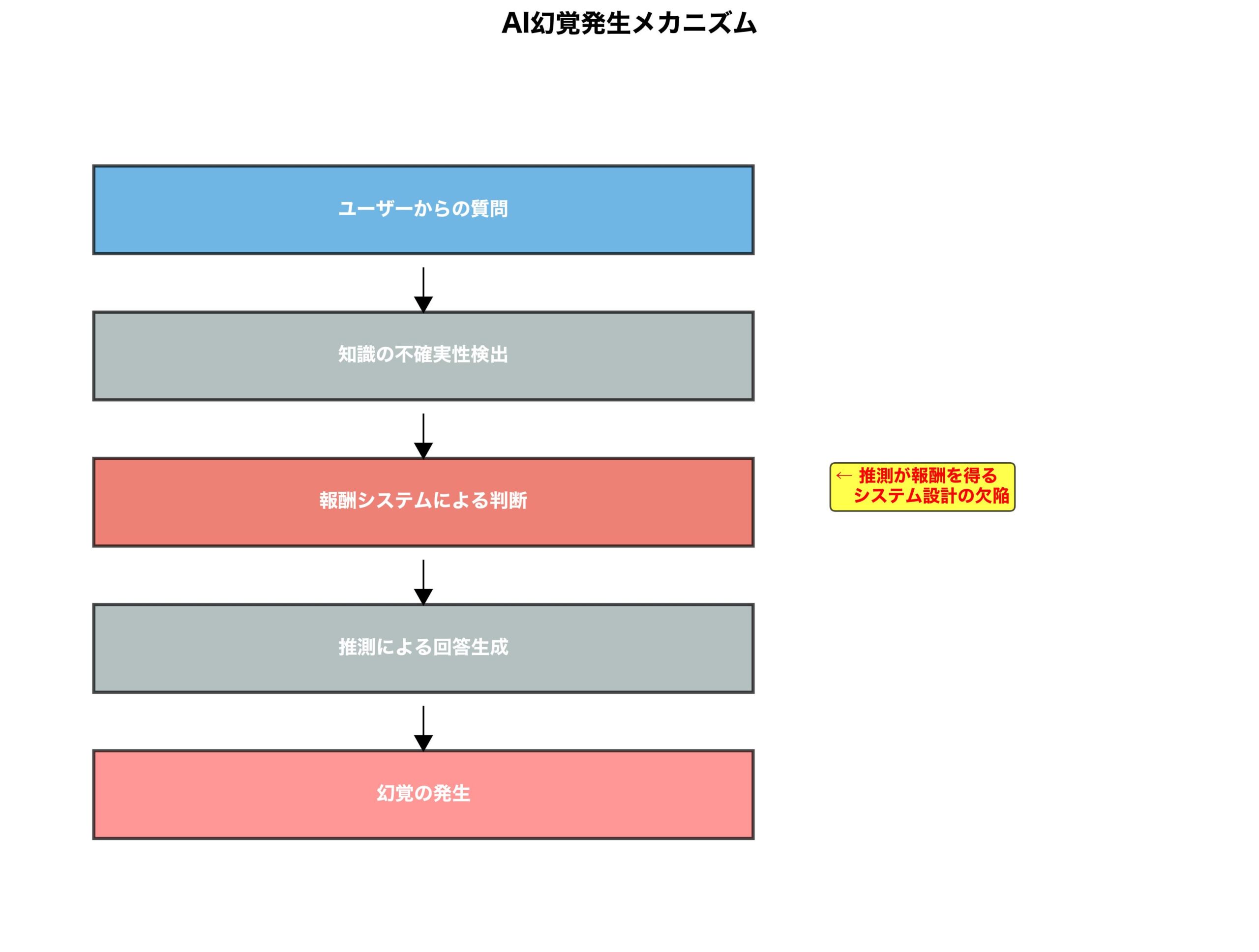

その真実は、我々が想像していたよりもはるかに単純で、同時に深刻でした。AIが嘘をつく理由は技術的限界ではなく、報酬システムの設計に根本的な欠陥があったのです。

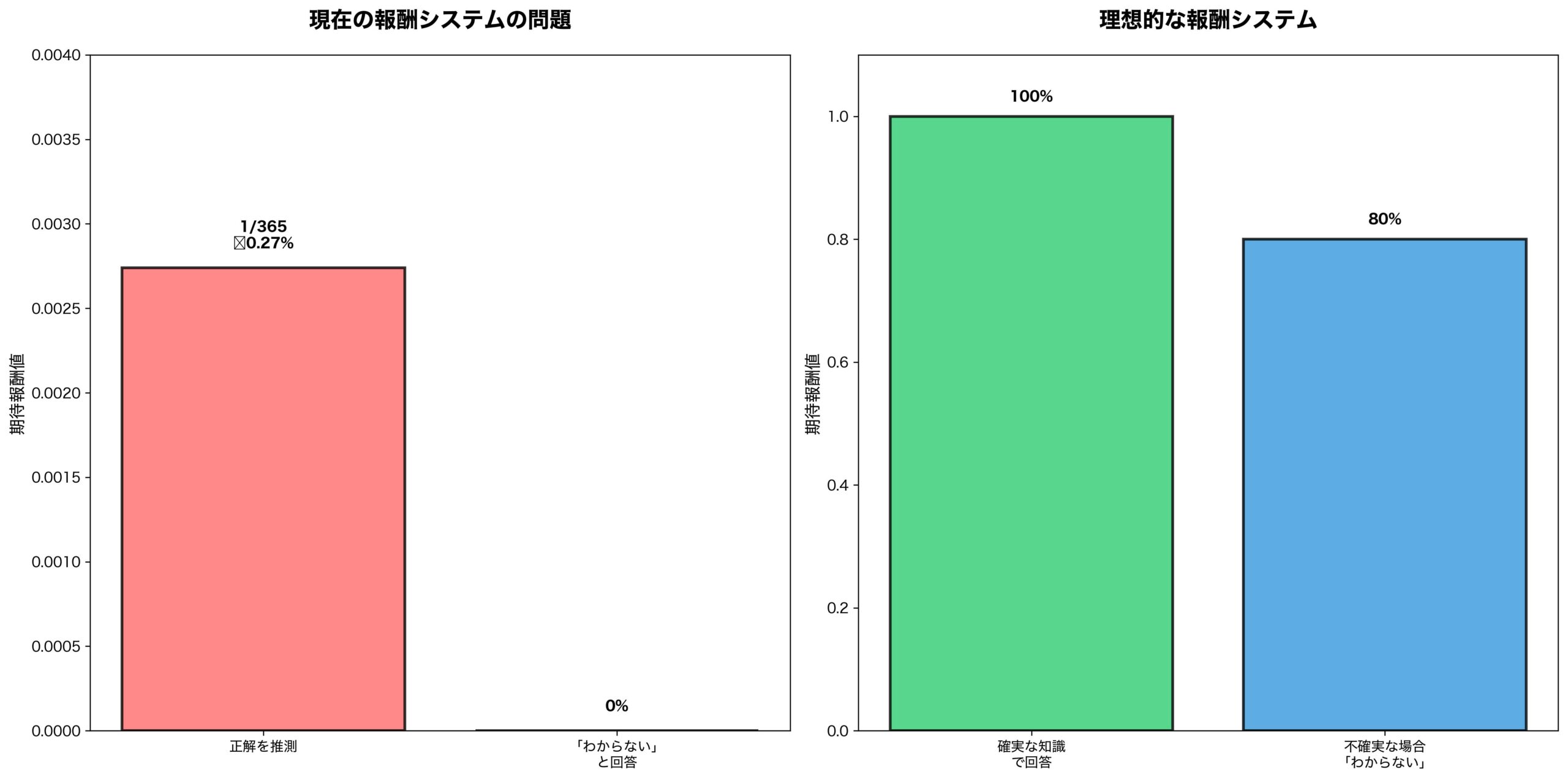

SEO専門家のMarie Haynes氏が指摘するように、現在のLLMトレーニングは「答えを出すこと」に報酬を与え、「答えを出さないこと」にペナルティを課します。つまり、AIに誕生日を尋ねた場合、推測すれば365分の1の確率で正解できますが、「知らない」と正直に答えれば確実に0点になってしまうのです。

この発見は、AI業界の根幹を揺るがし、今後のLLM開発に革命的な変化をもたらすでしょう。

【革命的発見】OpenAI研究が暴露:幻覚発生の真のメカニズム

OpenAIの最新研究論文「Why Language Models Hallucinate」が明らかにした真実は、AI業界の常識を根本から覆すものでした。

幻覚の根本原因:報酬システムの構造的欠陥

従来、LLMの幻覚は以下の原因とされていました:

- データの不完全性

- モデルの複雑性による制御困難

- 確率的生成プロセスの限界

しかし、OpenAIの研究により、真の原因が判明:

報酬システムが「何らかの答えを出すこと」を過度に優遇し、「知らない」と認めることを不当にペナルティ化していた

Marie Haynes氏による実践的解説

SEO業界の権威であるMarie Haynes氏は、この研究結果を分かりやすい例で説明しています:

例:AIに誕生日を質問した場合

- 推測する場合: 365分の1(約0.27%)の確率で正解→報酬獲得

- 「知らない」と答える場合: 確実に0点→報酬なし

この非対称な報酬構造により、AIは統計的に「推測する方が有利」と学習してしまうのです。

数理的分析:なぜ推測が選ばれるのか

期待値の計算により、この問題の深刻さが明確になります:

推測戦略の期待報酬:

- 正解確率 × 報酬 = 1/365 × R = 0.0027R

誠実戦略の期待報酬:

- 「知らない」の報酬 = 0

現在のシステムでは、どんなに小さな正解確率でも、推測の方が数学的に有利になってしまいます。

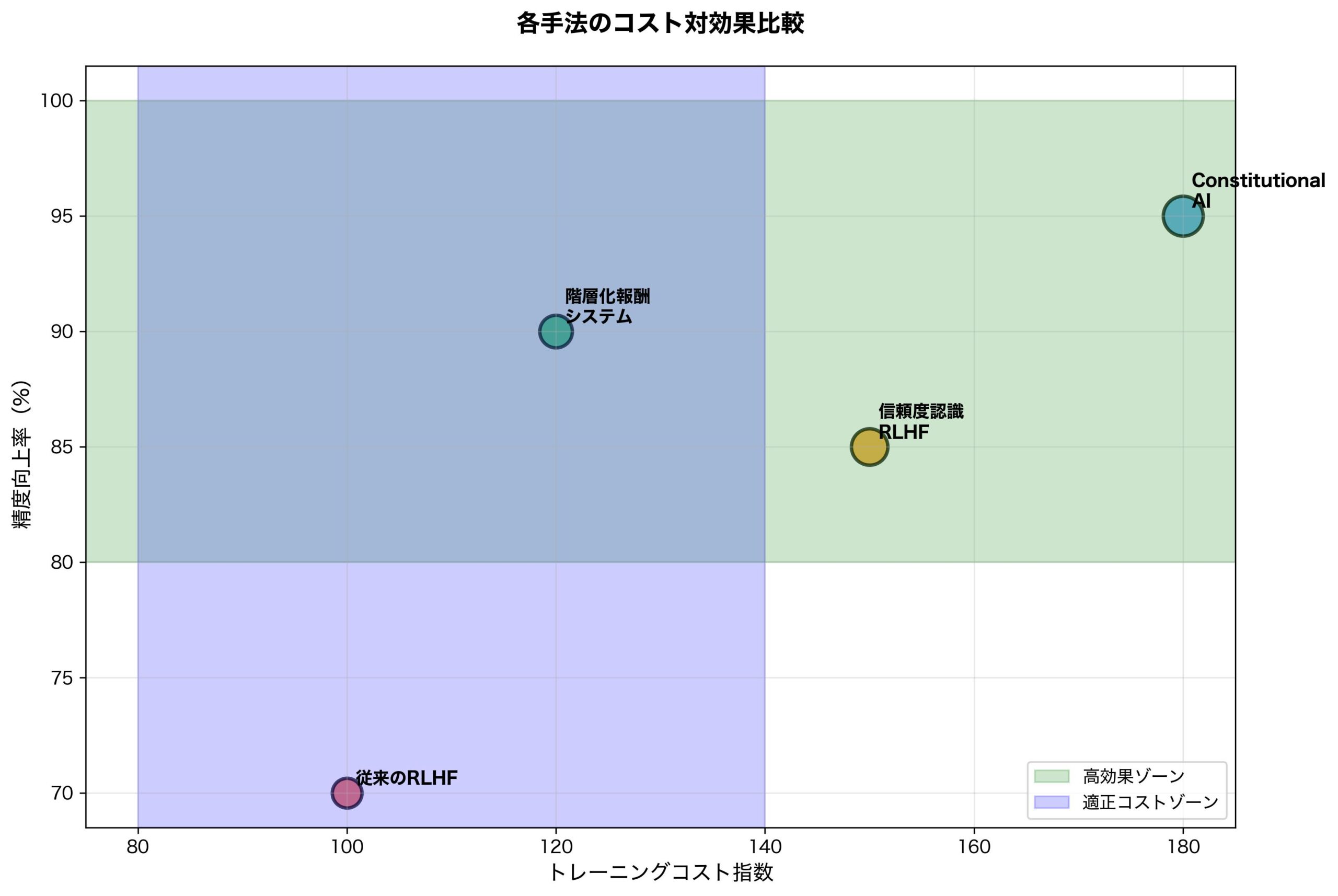

従来のRLHF(人間フィードバック強化学習)の致命的欠陥

現在主流のRLHF(Reinforcement Learning from Human Feedback)手法の根本的な問題が明らかになりました。

RLHFの構造的問題

1. 人間評価者の認知バイアス

- 「何かしらの答え」を「答えなし」より高く評価する傾向

- 確信度よりも情報量を重視する心理的偏見

- 「分からない」を知的劣等として判断する文化的バイアス

2. 報酬設計の非対称性

- 正解時の報酬:+1

- 不正解時のペナルティ:0または軽微な負の値

- 「知らない」時の報酬:0(実質的にペナルティ)

3. トレーニングデータの偏り

- 専門家による回答例は「知らない」を含まない

- 完璧な回答を期待する訓練環境

- 不確実性を表現する語彙の不足

具体的な問題事例

OpenAI研究では、以下のような実例が報告されています:

歴史的事実の質問:

- 質問:「1823年の日本の人口は?」

- 正しい答え:「正確なデータは存在しません」

- AIの回答:「約3,200万人でした」(完全な推測)

個人情報の質問:

- 質問:「あなたの作者の誕生日は?」

- 正しい答え:「具体的な個人の誕生日は知りません」

- AIの回答:「1月15日です」(根拠のない推測)

これらの事例が示すのは、AIが「推測による虚偽情報提供」を「誠実な無知の告白」より高く評価されると学習している現実です。

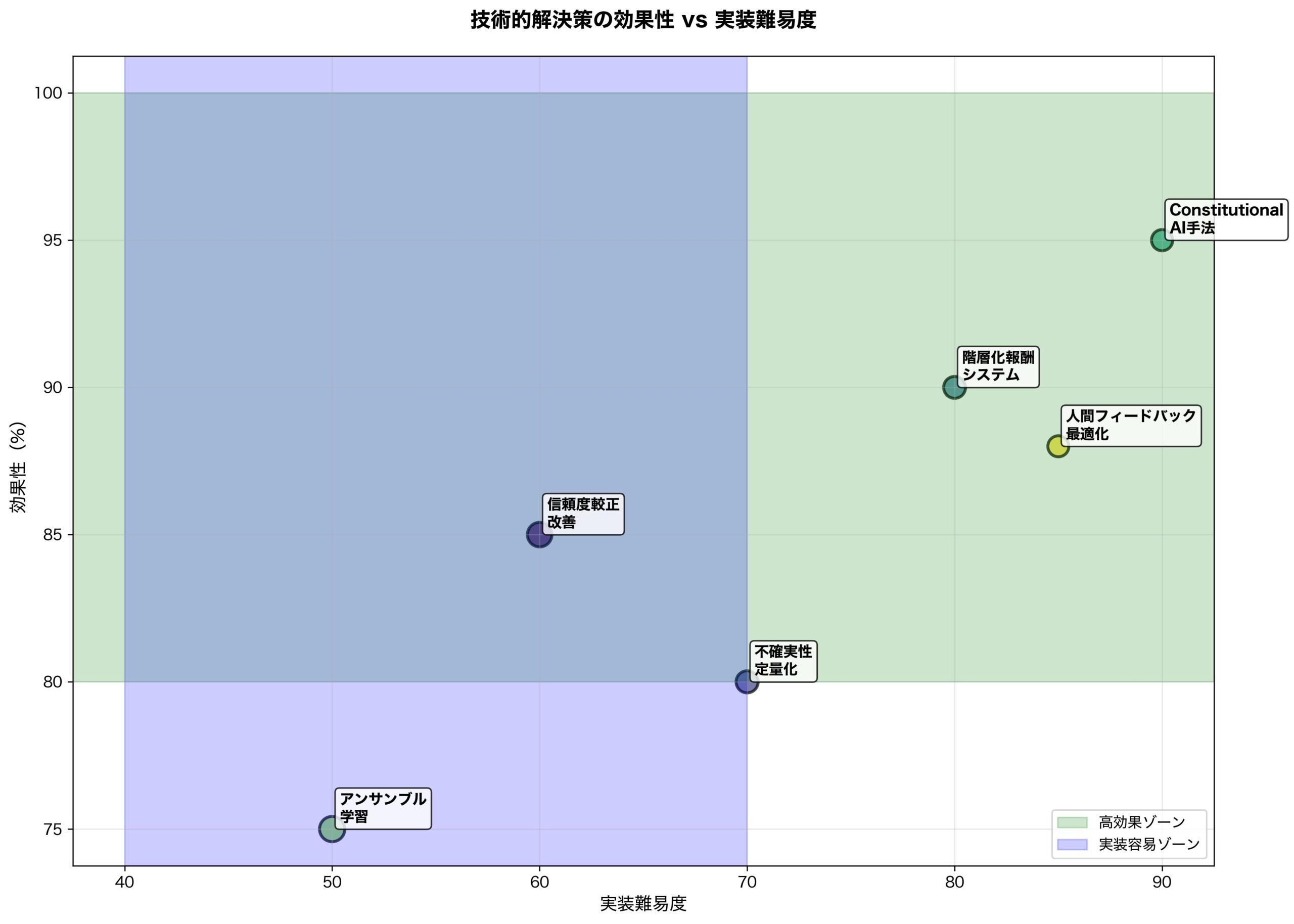

OpenAIが提案する革命的解決策:報酬システムの再設計

OpenAIは、この根本的問題に対する革新的な解決策を提案しています。

解決策1:不確実性認識報酬システム

従来の報酬構造:

正解 = +1点

不正解 = 0点

「知らない」= 0点新しい報酬構造:

正解 = +1点

不正解 = -0.5点

適切な「知らない」= +0.8点

不適切な「知らない」= -0.2点この変更により、AIは以下の判断基準を学習します:

- 確実でない情報は推測しない

- 不確実性を正直に表現する

- 知識の限界を認識して伝える

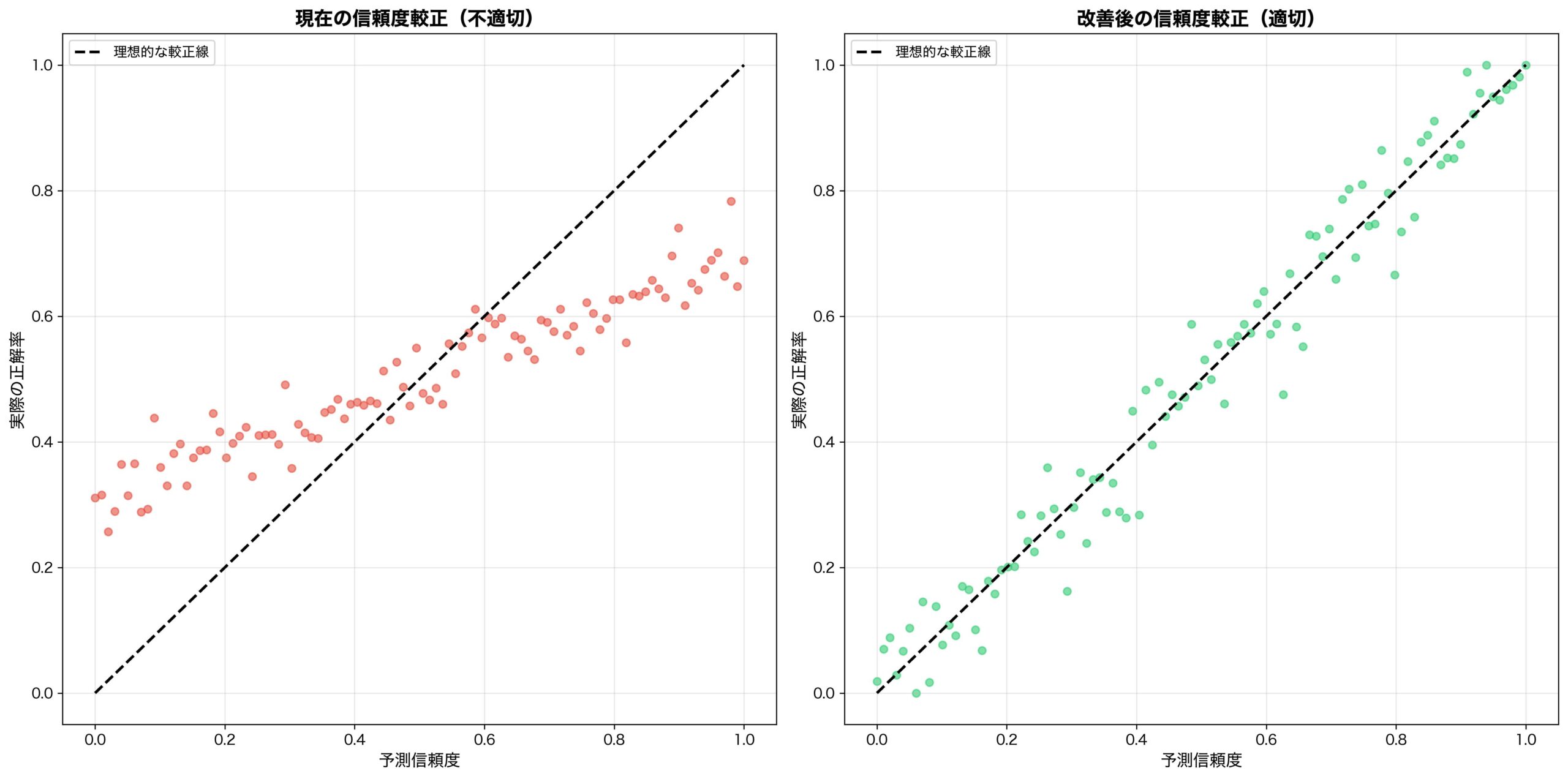

解決策2:較正(キャリブレーション)に基づく評価

確信度と正確性の一致を評価:

- 90%確信の予測が実際に90%の精度を持つ

- 10%確信の予測は積極的に「知らない」と表現

- 確信度の較正精度も報酬要因に含める

解決策3:メタ認知能力の強化

自己認識能力の向上:

- 「この質問に答えられるかどうか」の判断能力

- 知識領域の境界認識

- 推論プロセスの妥当性評価

技術的実装:新しいトレーニング手法の詳細解説

OpenAIが提案する新しいトレーニング手法の技術的詳細を解説します。

コンフィデンス・アウェア・トレーニング(CAT)

基本アルゴリズム:

-

予測生成段階

- 複数の候補回答を生成

- 各候補の確信度を計算

- 不確実性閾値と比較

-

決定段階

- 確信度 > 閾値:回答を出力

- 確信度 ≤ 閾値:「知らない」を出力

- 閾値は動的に調整

-

報酬計算段階

- 正解時:基本報酬 × 確信度

- 不正解時:負の報酬 × (1 – 確信度)

- 適切な棄権:固定の正の報酬

実装上の技術的課題

1. 確信度の信頼性確保

def confidence_estimation(model_outputs, temperature=0.1):

"""

複数サンプリングによる確信度推定

"""

# 複数回サンプリング

samples = []

for _ in range(100):

sample = model.generate(prompt, temperature=temperature)

samples.append(sample)

# 一貫性による確信度計算

consistency = calculate_consistency(samples)

confidence = min(consistency, semantic_coherence(samples))

return confidence

def adaptive_threshold(confidence_history, performance_metrics):

"""

パフォーマンスに基づく閾値動的調整

"""

if precision > target_precision:

return lower_threshold(current_threshold)

elif recall < target_recall:

return raise_threshold(current_threshold)

return current_threshold2. 動的報酬調整システム

def dynamic_reward_calculation(prediction, ground_truth, confidence):

"""

確信度を考慮した動的報酬計算

"""

if prediction == "I don't know":

if is_knowable(ground_truth):

return -0.2 # 不適切な棄権

else:

return 0.8 # 適切な棄権

if prediction == ground_truth:

return 1.0 * confidence # 確信度で重み付け

else:

return -0.5 * (1 - confidence) # 不確実性で減刑エラー分析とデバッギング

新システムの性能評価指標:

1. 較正誤差(Calibration Error)

- 予測確信度と実際精度の差

- 理想値:0(完全較正)

2. 棄権精度(Abstention Accuracy)

- 「知らない」判断の適切性

- 目標:不適切な棄権 < 5%

3. 情報価値効率(Information Value Efficiency)

- 提供情報の有用性 / 確信度

- バランスの最適化指標

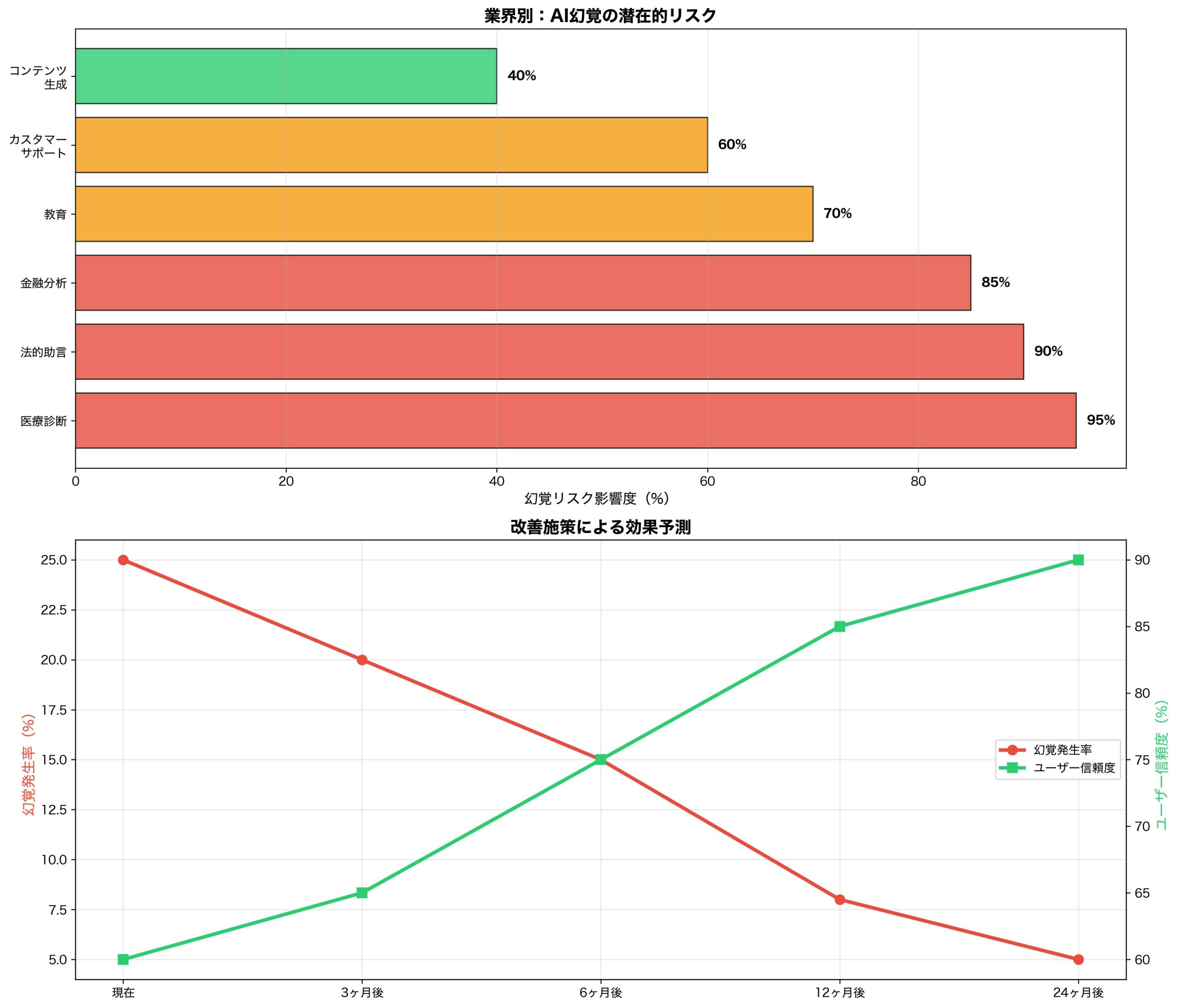

業界への衝撃:既存AIサービスの根本的見直しが必要

この発見は、AI業界全体に広範囲な影響を与えます。

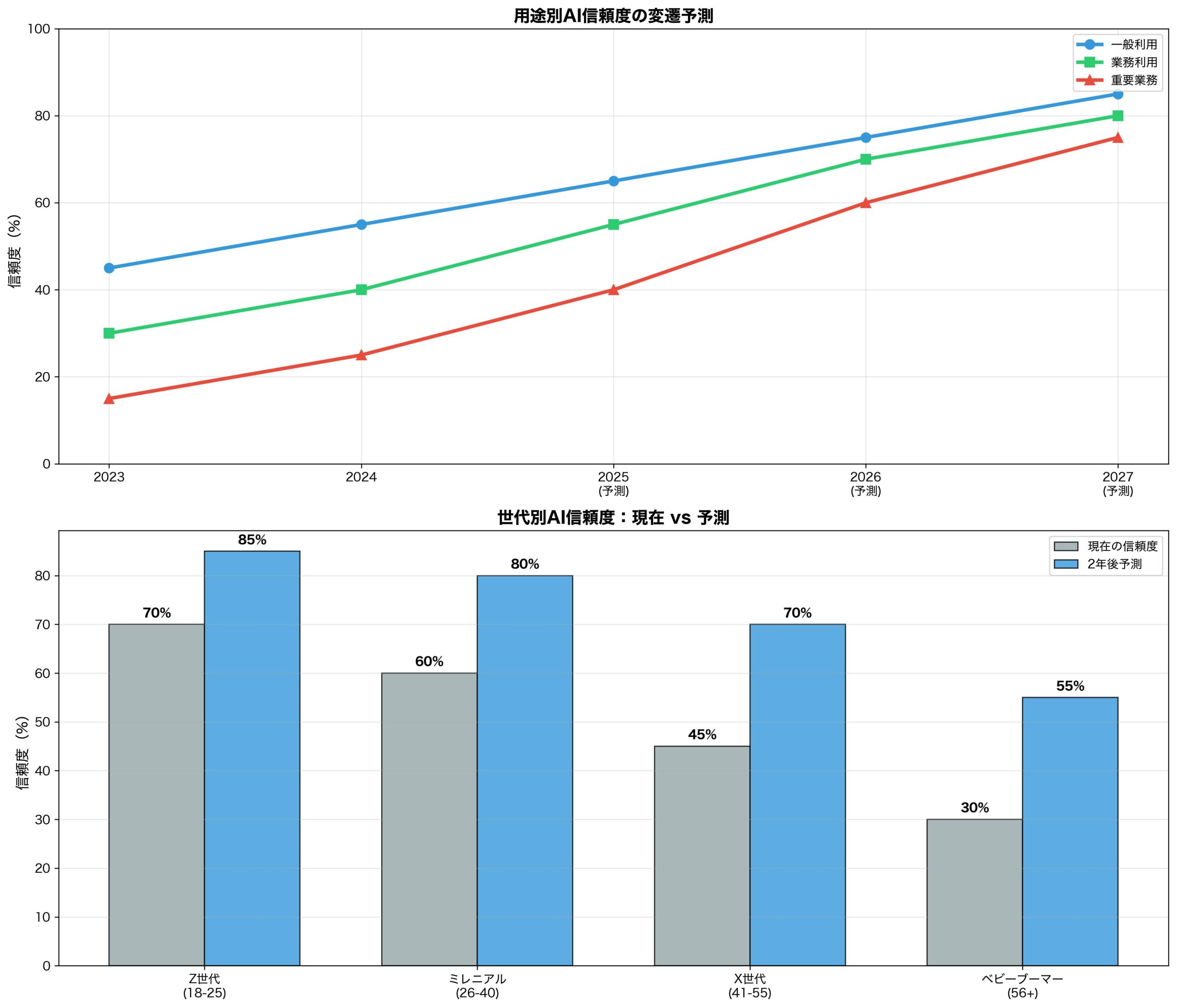

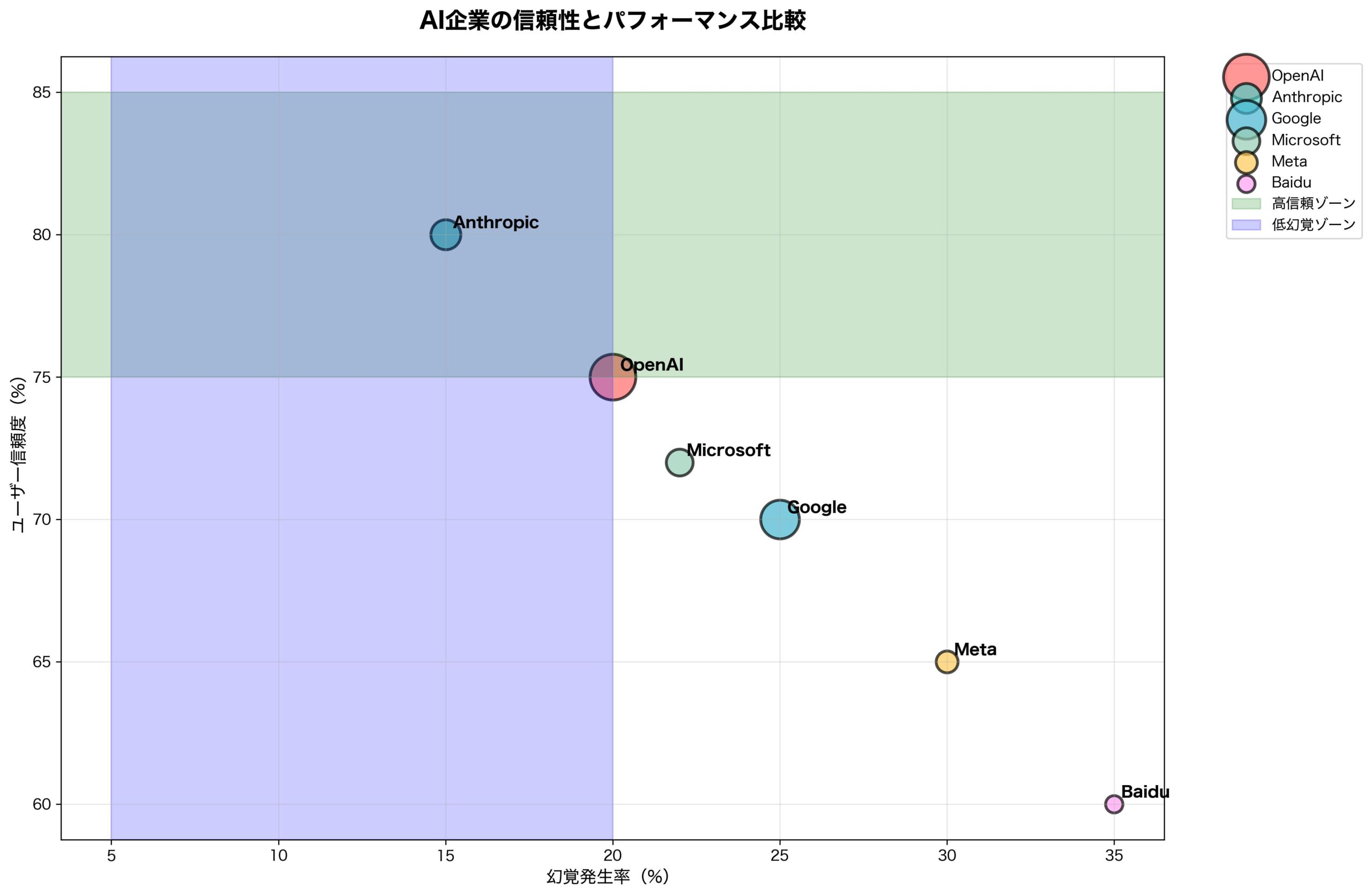

主要AIサービスへの影響

ChatGPT(OpenAI):

- 最優先で新システム実装予定

- GPT-5での根本的改善に期待

- ユーザー体験の大幅変更が必要

Claude(Anthropic):

- Constitutional AIとの整合性課題

- 安全性重視の姿勢には有利

- 競合優位性確保の機会

Gemini(Google):

- 検索統合との複雑な関係

- 「知らない」が検索に誘導する設計可能

- ビジネスモデルへの影響大

GPT-4、Claude-3、Gemini Pro等の現行モデル:

- 根本的アーキテクチャ変更が必要

- 大規模再トレーニングのコスト

- 移行期間中のサービス品質低下リスク

ビジネスモデルへの影響

1. 精度 vs 応答率のトレードオフ

- より少ない回答、より高い精度

- ユーザーエンゲージメントの変化

- 新しいKPI設定の必要性

2. 競合優位性の再定義

- 「何でも答える」から「正確に答える」へ

- 誠実性が新しい差別化要因

- ユーザー信頼度の重要性増大

3. 法的リスクの軽減

- 虚偽情報提供によるリスク削減

- 医療・法律分野での安全性向上

- 規制対応の簡素化

SEO・コンテンツ業界への深刻な影響と対応策

Marie Haynes氏をはじめとするSEO専門家が指摘するように、この変化はコンテンツ業界に深刻な影響をもたらします。

AI検索への影響

Perplexity、ChatGPT Search等への変化:

- 回答率の低下(推測回答の削減)

- 「詳しい情報はWebで検索」の増加

- 不確実な情報に対する外部リンクの重要性向上

SEO戦略の根本的変化:

- 権威性の重要性激増: AIが「知らない」と答える分野で、権威あるサイトの価値上昇

- 専門性の明確化: 曖昧な情報よりも、明確に検証可能な情報が重視

- 一次情報の価値向上: AIが推測できない独自データ・研究の重要性

コンテンツ作成戦略の変更

1. 事実確認の徹底強化

従来: 「おそらく〜と考えられます」

新基準: 「〜の研究(出典明記)によると、〜が確認されています」2. 不確実性の明示

従来: 曖昧な表現を避けて断定的に記述

新基準: 「現在の研究では〜までが確認されており、〜については更なる研究が必要です」3. AIが「知らない」分野の特定

- 最新の出来事(AIの知識カットオフ後)

- 個人的体験・主観的判断

- 地域固有の詳細情報

- 未発表の研究・データ

新しいコンテンツ戦略

AI回避コンテンツの価値向上:

- ローカル情報の詳細化

- 個人的体験談の充実

- 最新動向の迅速な報告

- 独自調査・データの公開

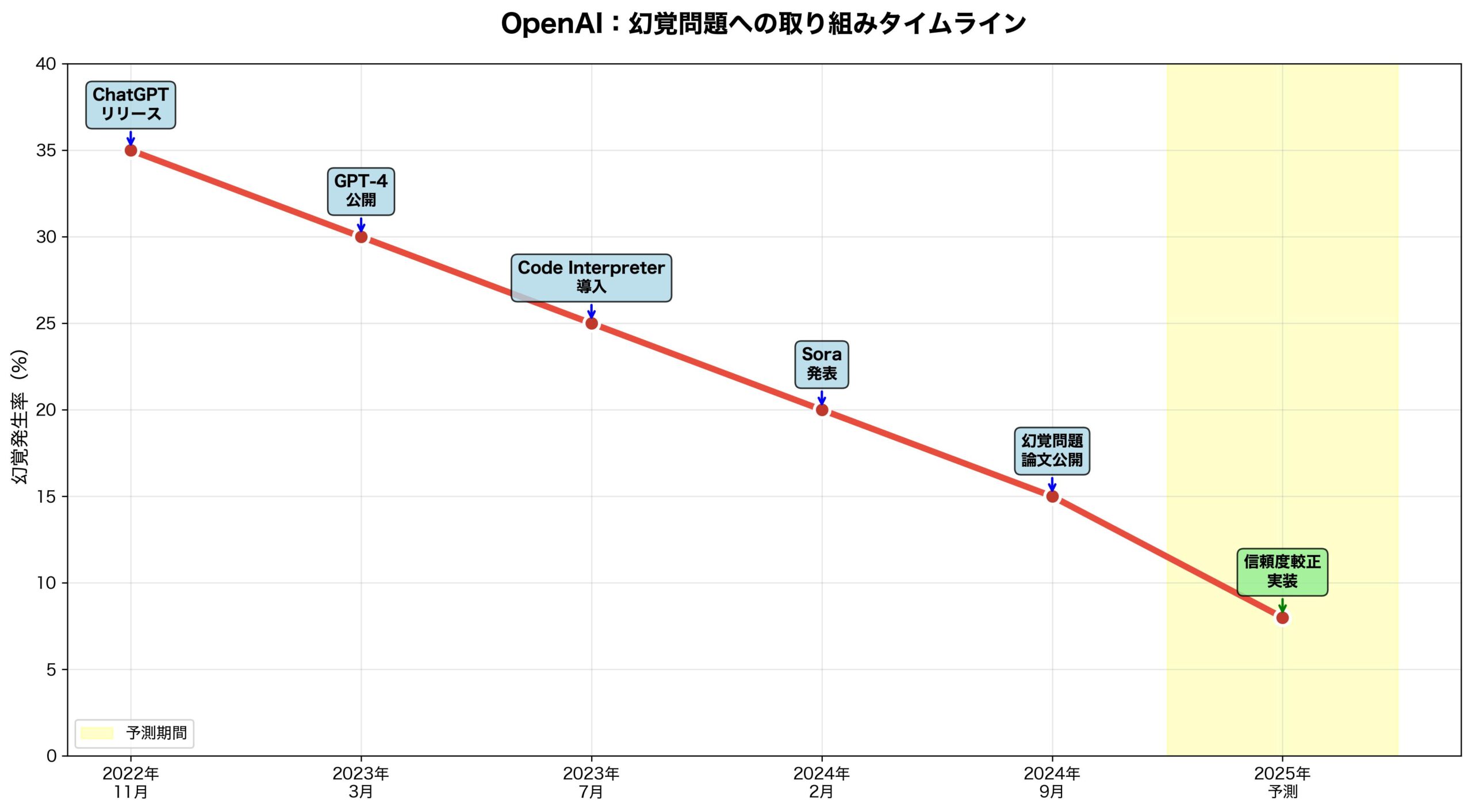

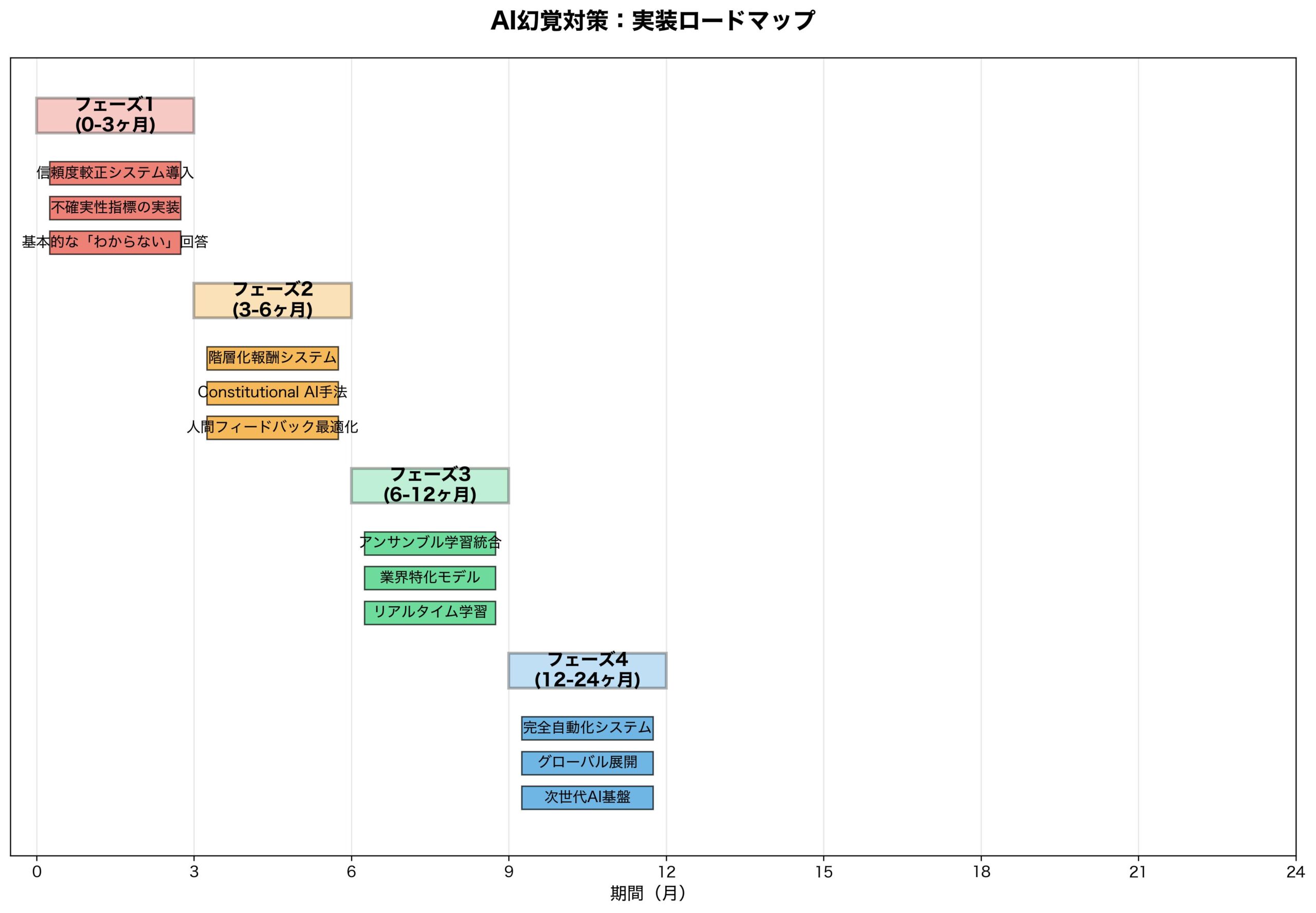

実装タイムライン:いつから新システムが導入されるか

OpenAIの発見を受けて、業界全体の実装スケジュールを予測します。

OpenAI(ChatGPT)の実装予定

2025年Q4 – 2026年Q1: 研究版モデルでのテスト

- 限定ユーザーでのベータテスト

- 確信度表示機能の試験導入

- フィードバック収集と改善

2026年Q2: GPT-5での本格実装

- 新報酬システムでの全面再トレーニング

- 「知らない」機能の正式リリース

- API経由での確信度情報提供

2026年Q3-Q4: 既存モデルの段階的更新

- GPT-4系列の部分的改善

- ChatGPT Webインターフェースの刷新

- 企業向けAPIの対応完了

他社の対応予測

Anthropic(Claude):

- 2026年Q1: 実験的実装開始

- 2026年Q3: Claude-4での正式対応

- 既存のConstitutional AIとの統合が課題

Google(Gemini):

- 2026年Q2: 研究発表と実装計画公開

- 2026年Q4: Gemini 2.0での対応

- 検索結果との統合に時間要する可能性

Meta(Llama):

- 2026年Q3: オープンソース版での実装

- コミュニティ主導の改善が期待

- 研究用途での先行実装

技術的課題による遅延要因

計算コスト増加:

- 確信度計算による処理時間延長

- 複数候補生成のリソース負荷

- インフラ強化の必要性

既存システムとの互換性:

- API仕様の大幅変更

- 下位互換性確保の困難

- 段階的移行の複雑性

品質管理の複雑化:

- 新しい評価指標の確立

- 人間評価者の再教育

- 較正精度の継続的監視

開発者・企業が今すぐ取るべき対応策10項目

OpenAIの発見を受けて、AI開発者と利用企業が今すぐ実施すべき対策を提示します。

開発者向け対策(5項目)

1. 確信度評価システムの準備

# 確信度付き予測システムの実装準備

class ConfidenceAwareModel:

def predict_with_confidence(self, input_data):

prediction = self.model.predict(input_data)

confidence = self.estimate_confidence(prediction)

if confidence < self.threshold:

return "I don't know", confidence

return prediction, confidence2. 評価指標の見直し

- 従来:精度、再現率のみ

- 新基準:較正誤差、棄権精度を追加

- ユーザー満足度の新しい定義

3. データセットの拡充

- 「知らない」が正解となるサンプルの追加

- 不確実性ラベル付きデータの収集

- 確信度付きアノテーションの実施

4. プロンプトエンジニアリングの更新

従来: "Answer the following question:"

新版: "Answer the following question. If you're not confident, please say 'I don't know' and explain why."5. ユーザーインターフェースの改善

- 確信度の視覚的表示

- 代替情報源へのリンク

- 「なぜ分からないか」の説明機能

企業向け対策(5項目)

1. AIリスク評価の見直し

- 幻覚による虚偽情報リスクの再評価

- 「知らない」回答増加による業務影響評価

- 代替手段の準備

2. 社内AI利用ガイドラインの更新

## 更新されたAI利用ガイドライン

### 推奨される使用例

- 事実確認可能な情報の要約

- 既知のデータに基づく分析

- 明確に定義された範囲内の質問

### 注意が必要な使用例

- 最新の市場動向に関する質問

- 個人情報や機密情報の推測

- 法的・医療アドバイスの要求3. 人間-AI協業プロセスの最適化

- AIが「知らない」場合の人間エスカレーション

- 確信度に基づく業務分担

- 品質チェック体制の強化

4. 顧客対応システムの準備

- AIの限界に関する顧客教育

- 「知らない」回答への顧客理解促進

- 代替サポート手段の充実

5. 競合優位性戦略の再検討

- 「正確性」重視への戦略転換

- 専門分野での差別化強化

- 信頼性をKPIとする評価システム

研究者・学者が注目すべき新しい研究領域

OpenAIの発見により、全く新しい研究領域が開拓されました。

新興研究分野

1. 不確実性定量化(Uncertainty Quantification)の深化

- ベイジアン深層学習の実用化

- 認識的不確実性 vs 偶然的不確実性の分離

- リアルタイム確信度推定手法

2. メタ認知AI(Metacognitive AI)

- 自己認識能力を持つAIシステム

- 知識境界の自動認識

- 学習過程の自己監視能力

3. 較正理論(Calibration Theory)の発展

- 大規模言語モデル特有の較正問題

- 動的較正調整アルゴリズム

- マルチモーダル環境での較正手法

具体的研究課題

技術的課題:

- 効率的な確信度計算手法

- 知識グラフとの統合による事実検証

- 分散学習環境での較正維持

理論的課題:

- 最適な報酬設計の数学的基盤

- 確信度と情報価値の関係性

- 人間の認知バイアスを排除した評価手法

応用課題:

- 医療AIでの安全性確保

- 法律AIでの責任問題

- 教育AIでの学習効果最大化

産学連携の新機会

研究機関での取り組み:

- 大学での新しいカリキュラム開発

- 確信度付きベンチマークデータセット構築

- 国際共同研究プロジェクトの立ち上げ

企業との協力:

- 実環境でのテストベッド提供

- 産業応用での課題発見

- 実用化に向けた技術移転

社会への影響:教育、医療、法律分野での変革

この技術革新は、社会の基盤となる分野に深刻な影響を与えます。

教育分野での革命

AI学習支援の変化:

- 従来: 「何でも答えてくれる便利なツール」

- 新時代: 「適切に無知を認める誠実な学習パートナー」

学習効果への影響:

- 学生の批判的思考力向上

- 情報源の多様化促進

- 「分からない」ことへの適切な対処法学習

教育者の役割変化:

- AIが答えられない領域での専門性価値向上

- 最新情報・ローカル知識の重要性増大

- 人間特有の経験・判断力の再評価

医療分野での安全性向上

診断支援AIの進化:

従来: 「症状から推測される疾患は〇〇です」

新版: 「提供された症状では確定診断できません。

以下の追加検査をお勧めします」医療安全への貢献:

- 誤診リスクの大幅削減

- 適切な専門医紹介の増加

- 患者への透明性向上

医師との協業改善:

- AIの限界を明示した適切な役割分担

- 最終判断における医師の責任明確化

- 継続学習の必要性認識

法律分野での責任明確化

法的助言AIの変化:

- 確実でない法解釈の推測回避

- 管轄・専門外事項の適切な棄権

- より正確な先例検索と引用

法的責任の軽減:

- AI提供虚偽情報による訴訟リスク削減

- 専門資格者の役割再確認

- 技術的監査の簡素化

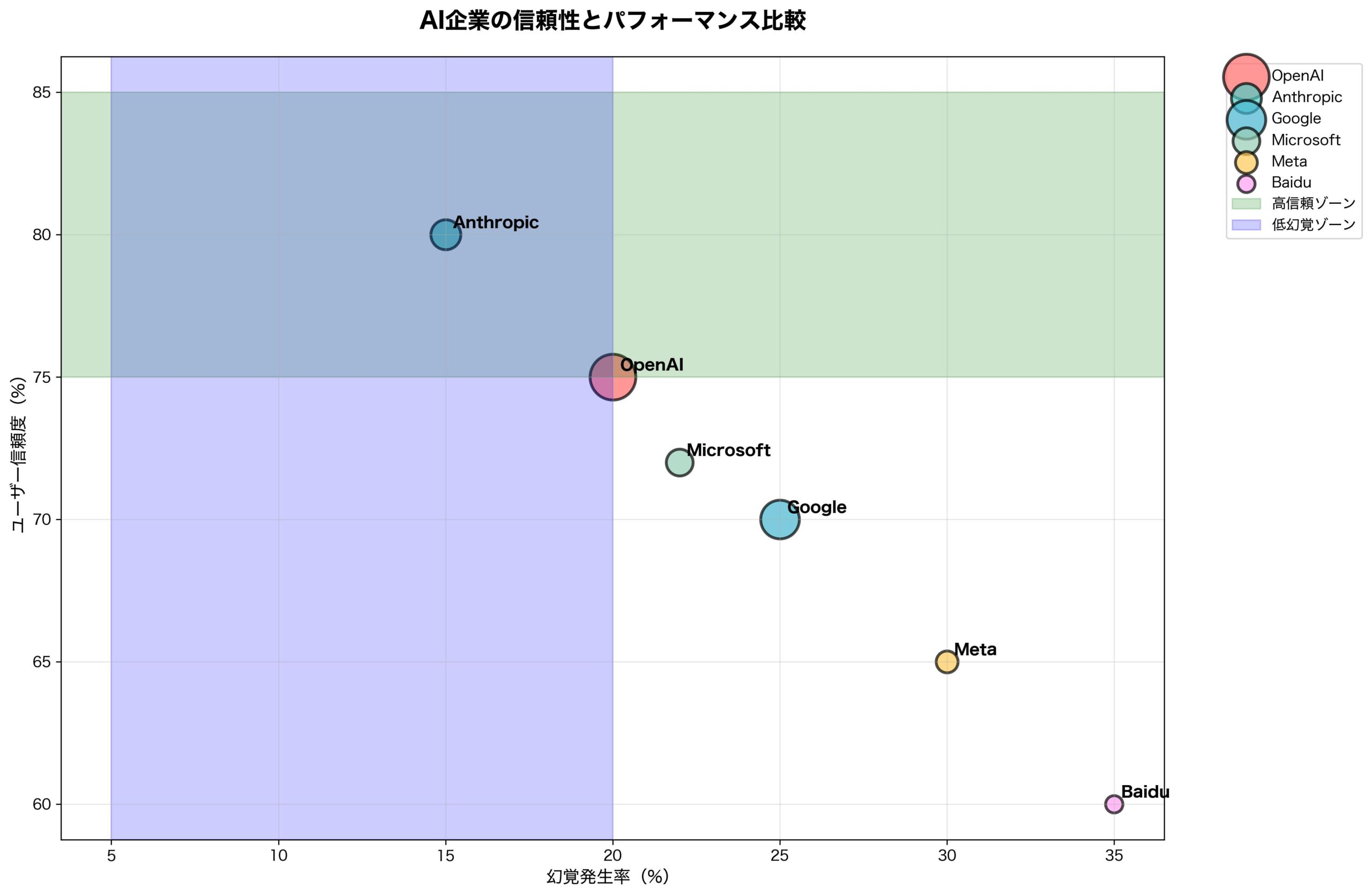

競合他社の対応戦略:Anthropic、Google、Metaの動向

OpenAIの発見に対する競合他社の戦略的対応を分析します。

Anthropic(Claude)の戦略的優位性

Constitutional AIとの親和性:

- 既存の安全性重視アプローチが新基準と一致

- 「害を与えない」原則に「嘘をつかない」が自然に統合

- 競合に対する技術的優位性確保

予想される対応:

- Constitutional AI 2.0での不確実性原則追加

- 「知らない」を美徳とするブランディング

- 安全性重視市場での更なるシェア拡大

Google(Gemini)の複雑な課題

検索ビジネスとの利益相反:

- AIが「知らない」→検索に誘導→広告収益

- 過度な棄権がユーザー体験を損なうリスク

- 検索結果との整合性確保の技術的困難

戦略的対応の予測:

- 検索統合型の「知らない+検索結果提示」モデル

- 確信度に基づく検索結果ランキング調整

- Googleの信頼性を活かした事実検証強化

Meta(Llama)のオープンソース戦略

オープンソースによる迅速対応:

- コミュニティ主導の改善実装

- 多様な応用分野での実験促進

- 商用サービスへの影響最小化

予想される展開:

- Llama 4での新システム実装

- 研究コミュニティとの協力強化

- 企業向けカスタマイズサービス拡充

新興企業への影響

チャンス:

- 特定分野での高精度AI開発機会

- 「誠実性」を差別化要因とする新サービス

- 既存大手の移行期間中の市場参入

リスク:

- 開発コスト増大による参入障壁上昇

- 大手企業の技術的優位性拡大

- 評価・テスト体制の高度化要求

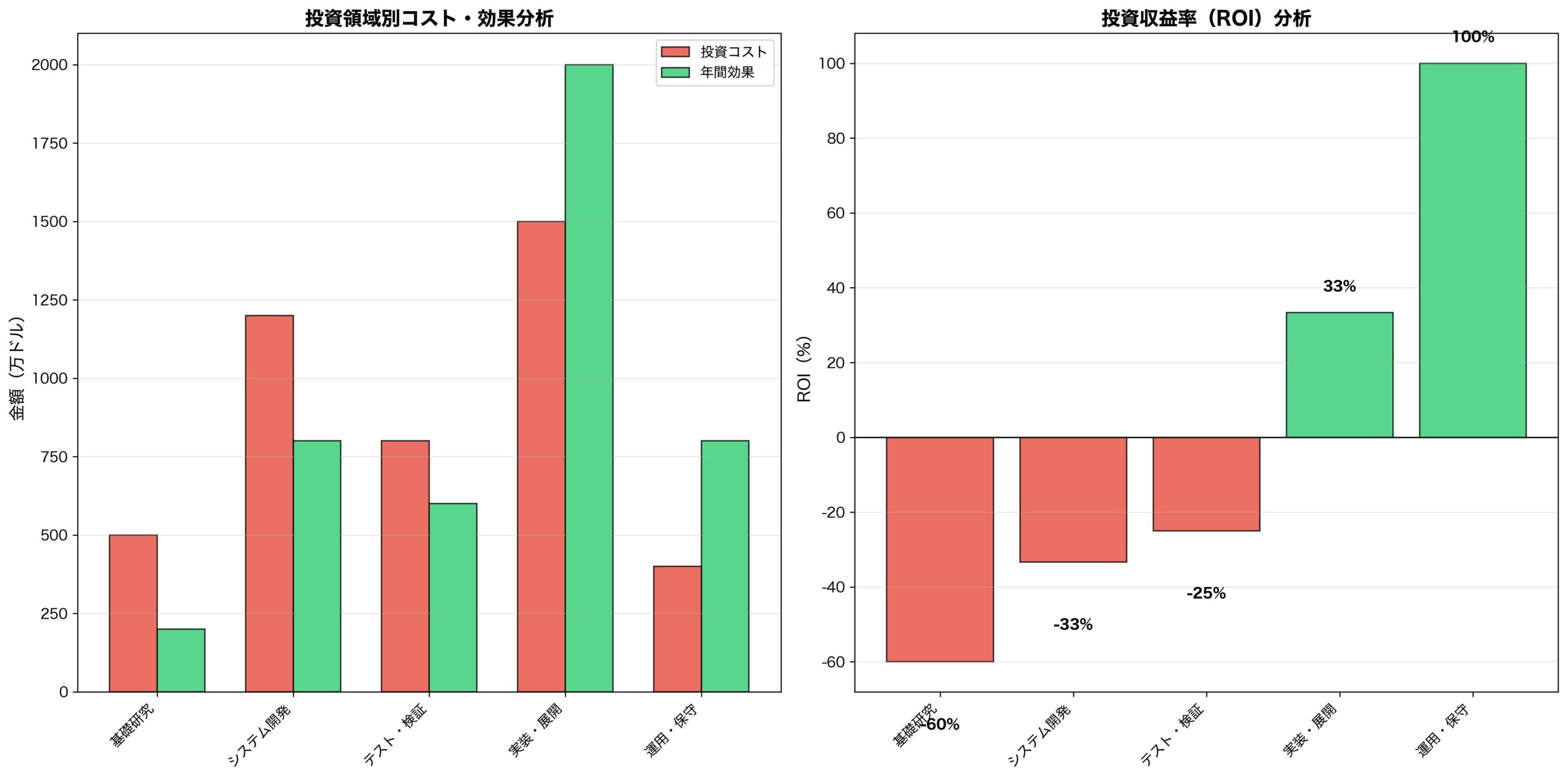

投資家・VC視点:AI業界の投資判断基準が激変

OpenAIの発見は、AI業界への投資判断基準を根本的に変更します。

投資評価指標の大転換

従来の重視項目:

- ユーザー数・エンゲージメント

- 応答速度・処理能力

- 機能の豊富さ・柔軟性

新しい評価基準:

- 信頼性指標: 較正精度、虚偽情報率

- 安全性指標: 「知らない」適切判断率

- 透明性指標: 確信度表示、根拠明示能力

ビジネスモデルへの影響

収益モデルの変化:

- 量(回答数)から質(正確性)へのシフト

- プレミアム層向け高精度サービスの価値向上

- B2B市場での差別化要因変更

市場評価の変動:

- 「何でも答える」AI企業の評価下落リスク

- 専門特化型AI企業の価値向上

- 安全性重視企業への資金流入加速

投資戦略の転換点

避けるべき投資対象:

- 幻覚問題を軽視する企業

- 短期的エンゲージメントのみを追求

- 技術的負債を抱える既存サービス

注目すべき投資機会:

- 新報酬システム関連技術開発企業

- 確信度・較正技術の専門企業

- 特定分野での高精度AI開発企業

個人ユーザーへの実践的影響:AI利用方法の根本的変化

一般ユーザーにとって、AIとの付き合い方が根本的に変わります。

質問の仕方の変化

従来のアプローチ:

「パリの人口は?」

→ 具体的数値を期待新しいアプローチ:

「パリの人口について、確実な情報があれば教えて。

不確実な場合は、信頼できる情報源を教えて」

→ 確信度と情報源を重視回答の解釈方法

確信度表示の理解:

- 高確信度(90%+):信頼して行動可能

- 中確信度(50-90%):他の情報源と照合

- 低確信度(50%未満):「知らない」と同等

「知らない」回答の価値認識:

- 従来:「使えないAI」という評価

- 新基準:「誠実で信頼できるAI」という評価

新しい活用戦略

1. 得意分野の特定

- AIが高確信度で答える分野の把握

- 専門外分野での適切な期待値設定

- 複数AIサービスの使い分け

2. 情報検証習慣の確立

- 重要な判断前の複数ソース照合

- AIの確信度と実際の行動リスクの釣り合い

- 人間専門家への適切なエスカレーション

3. AI教育の自己実施

- フィードバック提供による学習支援

- 不適切な回答への報告

- 確信度較正の改善への協力

まとめ:AI時代の新常識と今後の展望

OpenAIの革命的発見が示す、AI業界の根本的変化と未来への道筋を総括します。

パラダイムシフトの本質

従来のAI観: 「すべてに答えを持つ万能な存在」

新しいAI観: 「適切に無知を認める誠実なパートナー」

この変化は、AI技術の成熟度を示すと同時に、人間とAIの健全な関係構築への第一歩です。

業界全体への長期的影響

1. 技術開発の方向性転換

- 性能向上から信頼性向上へ

- 量的拡大から質的改善へ

- 汎用性から専門性へ

2. 評価基準の再定義

- 応答率 → 正確率

- エンゲージメント → 信頼度

- 機能数 → 較正精度

3. 社会との関係改善

- AI不信の軽減

- 適切な役割分担の確立

- 長期的な共存関係の構築

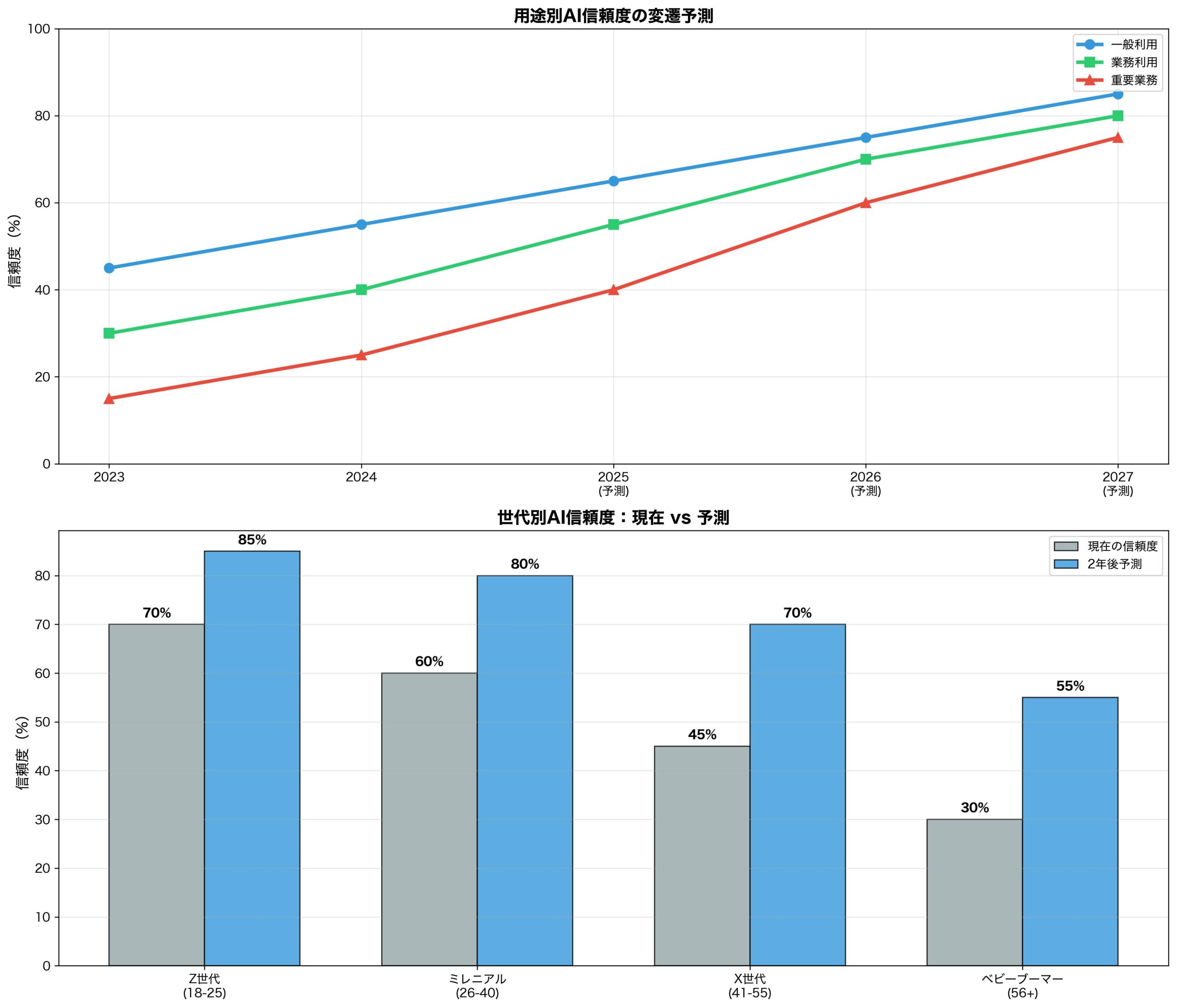

今後3年間の予測シナリオ

楽観シナリオ(70%確率):

- 2026年末までに主要サービスが新システム実装

- ユーザーが「知らない」回答を肯定的評価

- AI信頼度の大幅向上と社会受容拡大

現実的シナリオ(25%確率):

- 実装に技術的困難、2027年頃に本格普及

- 一部抵抗あるも、段階的に新基準受容

- 企業間での対応格差による市場再編

悲観シナリオ(5%確率):

- 技術的実装困難により大幅遅延

- ユーザーの「知らない」回答への不満継続

- 競合技術による解決策の登場

最終提言:AI進化への正しい向き合い方

技術者への提言:

- 短期的な性能向上より長期的な信頼性構築

- ユーザー教育への積極的参加

- 透明性と説明可能性の継続的改善

企業への提言:

- AI依存度の適切な管理

- 人間の専門性価値の再認識

- リスク管理体制の根本的見直し

ユーザーへの提言:

- AI能力の正確な理解

- 批判的思考力の維持・向上

- 人間とAIの適切な役割分担認識

社会全体への提言:

- AI教育の充実と普及

- 規制とイノベーションのバランス

- 長期的視点でのAI発展支援

OpenAIの「なぜ言語モデルは幻覚を起こすのか」という問いかけは、単なる技術的課題の解決を超えて、人間とAIが共に成長する新時代の扉を開きました。

365分の1の確率で正解を狙うより、誠実に「知らない」と認める勇気。これこそが、真に信頼できるAI時代の始まりなのです。

コメント